Наталья Горбаневская утверждала, что для очень многих ее ровесников Польша была прежде всего «окном на Запад» – они читали книги западных писателей, уже изданные по-польски, но еще не разрешенные к выходу в СССР по-русски. Горбаневская «погрузилась в польские книги и журналы. Зофья Капустинская, чьим именем озаглавлена поэма Бродского, присылала мне Dialog, на который в СССР подписки не было. Twórczość я выписывала». Про влияние польской культуры на Бродского написано уже довольно много, а что дал польской культуре сам Бродский?

Действительно, о Бродском и Польше сказано немало, но, отвечая на ваш вопрос, я хочу заметить, что уже оказавшись на Западе, он внес огромный вклад в развитие нашей культуры. В частности, он имел прямое отношение к созданию журнала Zeszyty Literackie. Этот «толстый» ежеквартальник издавался в период между 1982 -2018 под редакцией Барбары Торунчик (Barbarа Torun’czyk). Бродский вошел в состав редколлегии, во многих из них успел поучаствовать публикациями своих стихотворений и эссе (всего издано 144 номера этого периодического издания). Он сотрудничал и дружил со многими представителями современной польской литературы. Стихи Бродского в переводе Анджея Дравича вышли в еженедельнике «Вспулчесносць» в Польше, когда ему было всего 23 года, раньше, чем на любой другой иностранный язык! Бродский и польская литература, таким образом, понятия глубоко взаимосвязанные. Поляки обожают его творчество. Казалось, так будет всегда, однако после 24 февраля 2022 года случилась военная агрессия России против своего славянского соседа и тут настало время серьезной ревизии – я имею в виду его стихотворение «На независимость Украины».

За этот текст сейчас многие упрекают Бродского. Мне было бы любопытно услышать ваше мнение по этому вопросу, особенно учитывая, что сам Иосиф в письме к вашему польскому коллеге Петру Фасту (15 февраля 1993) безапелляционно сказал, что «человек, отказавшийся от должности польского посла в России» вызывает у него большое расположение, ибо «поляк в России послом быть не должен; царем – может быть».

Сам факт существования этого злосчастного стихотворения как будто подпортил картину, заставляя нас сегодня переоценивать некоторые аспекты, связанные с Бродским и его идеологическими взглядами. Я не забуду, как он радовался провозглашению независимости Польши. Для него демократические перемены были принципиальны – он рассматривал их как достижение личное и международное. А потом вдруг появляется текст про Украину, в котором мировоззрение Бродского как будто меняет вектор. Не то что бы мы не знали о существовании этого стихотворения раньше, но в прошлом оно казалось маленьким инцидентом, сейчас же в новом контексте неизбежно начались жаркие дебаты вокруг этичности высказываний в нем. И это особенно болезненный вопрос для всех тех, кто знал Иосифа лично.

Рассуждая об этом тексте, никто за последние полтора года, кажется, еще не увязывал украинскую проблематику стихотворения с польским вопросом. Между тем, такая оптика помогает заострить вопрос об «имперском самосознании» поэта.

У меня на сей счет другая теория. Я считаю, что тут сугубо личная реакция на расставание с любимой. У него были личные проблемы с Мариной Басмановой, он написал откровенное стихотворение «Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером…» — вы его знаете. Есть между этими двумя стихотворениями что-то общее, касающееся виктимизации жертвы. Я думаю, что там спрятана глубокая личная травма. Вы знаете, я женщина и психолог, поэтому ищу причины не только политического, но личного характера.

Стихотворение про Украину переведено на польский язык?

Конечно. И, как ни странно, получились два очень хороших переводa – Роберта Папиески (Robert Papieski, 2011) и Лешека Шаруги (Leszek Szaruga, 2016). После российской агрессии против Украины в нашей печати появились публикации с анализом и негативной оценкой этого текста Бродского.

Обидно, что и само стихотворение технически неплохое. Но, как говорится в русской пословице, слово – не воробей.

Я видела архивное видео, на котором Бродский читал это стихотворение. Более того, последний раз он прочитал его именно в Катовичах для польской публики. Он поискал среди бумаг что бы ему прочесть, нашел нужное и предварил чтение словами: «Сейчас я прочитаю стихотворение, оно мне нравится». С таким напором это произнес. То есть это не просто был «хороший стишок», как Иосиф любил выражаться; он вполне отдавал себе отчет в том, что делает. Друзья его предупреждали о рисках, поэтому Бродский запретил его публиковать, но не отказывал себе в чтении.

У апологетов Бродского была попытка списать появление этого текста на сиюминутное заблуждение, на эмоциональный порыв. Но я проверял в рукописях, сохранившихся в Йеле, и там находятся несколько черновиков стихотворения «На независимость Украины», что свидетельствует: автор возвращался к тексту и правил его. Он не за пять минут его написал. И то, что вы говорите, мне интересно, потому что у вас, как у польки, чувствительность к имперской риторике должна быть выше, чем у среднестатистического русского читателя.

А как «среднестатистический русский читатель» это воспринимает?

Мне трудно обоснованно говорить, поскольку я в России не живу, однако, как видится издалека, сейчас Бродского в России, в общем, считают «своим» поэтом, который выражает идеи, резонирующие с современностью. Это началось еще до войны, когда во время пандемии Ковид-19 стихотворение «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…» стало едва ли не гимном эпохи и превратилось в бесчисленные мемы. Затем случилась война в Украине. Мне кажется, что признак великого поэта – способность на каждом сломе эпохи попадать в нерв времени. Когда читательская аудитория вдруг выхватывает из корпуса его поэзии определенный текст, который так или иначе отвечает цайтгайсту – духу времени. В результате давно написанное яркое стихотворение Бродского прочитывается в контексте трагической войны России с Украиной и работает как раздражитель. В отличие от «Не выходи из комнаты…» текст «На независимость Украины» оказался лакмусовой бумажкой, по которой можно проверять, по какую сторону баррикад находятся собеседники. Что довольно печально, потому что это даже не лакмусовая бумажка, а тест на раковую опухоль общества.

Нам еще придется осмыслять последствия обнародования этого текста на рецепцию биографии Бродского, особенно учитывая парадоксально высокое эстетическое качество самого стихотворения.

Ну хорошо, давайте пойдем в начало, отмотаем – страшно сказать – на 60 лет назад, когда произошла ваша встреча с Иосифом Бродским. Вы ведь ровесники?

Я на три года старше Иосифа.

В том возрасте эта разница чувствовалось?

Тогда – чувствовалась. Потом это уже ничего не значит, но только теперь мне пришло в голову, что, когда я впервые приехала учиться в Ленинград, Иосифу исполнилось пятнадцать, он как раз только убежал из школы! Мы, конечно, тогда не знали друг друга, но он рассказывает про разные места работы и про улицы, по которым ходил, то есть теоретически мы случайно могли пересечься уже тогда.

Встретились мы после моей учебы. Тогда я уже знала о нем, слышала фамилию, все вокруг говорили «этот рыжий парень» и восхищались. Так что, конечно, для меня это знакомство оказалось важным и интересным.

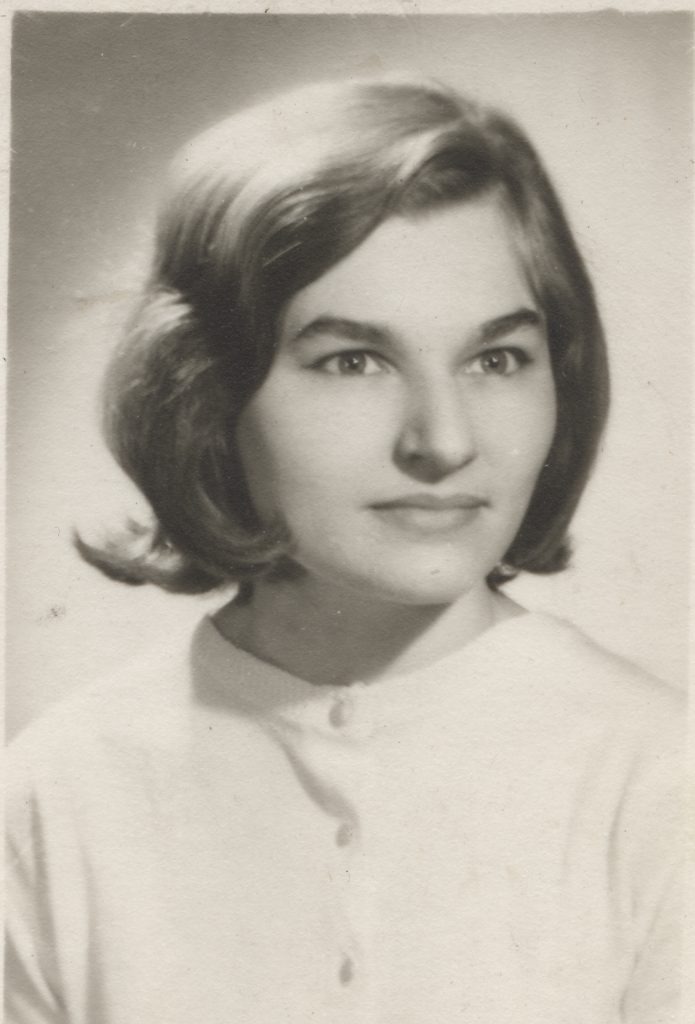

Зофья Ратайчак (Капусьциньская), Варшава, 1963

Вы упомянули улицы – расскажите про маршруты ваших совместных прогулок с Бродским в Ленинграде.

Сейчас моя память уже селективна, я бывала в городе несколько раз, но названия улиц и облик домов стираются. Зато остается то, о чем он мне говорил. Когда мы гуляли, обычно Иосиф рассказывал о литературе, страшно много о Баратынском – он им тогда зачитывался. Приходил даже с книжками, по которым что-то объяснял. У него с самого начала были профессорские замашки!

Советовал, что я должна читать и, конечно же, я прилежно читала по его спискам. То, что я знаю о русской литературе основывается на моем собственном читательском багаже, но без Иосифа опыт этот был бы неполным.

Что заставляло вас прислушиваться к этому младшему юноше?

«Я без школы, но образованный» — говорил Иосиф. Он не хотел подчиняться установленной программе, всегда подчеркивал свою независимость. Он был самостоятельным в духовном смысле, но при этом хотел быть гуру.

А вы ему подыгрывали или это действительно так ощущалось?

В то время настоящим «гуру» был Толя Найман. Я перед смертью Наймана разговаривала с ним, это было года три назад в России, он сказал: «Я был гуру», и я подтвердила: «А я очень хорошо это помню!».

Сейчас в это с трудом верится – и если бы Анатолий Генрихович такое сказал вслух, многие бы сочли это как ретроспективное выпячивание своей роли в жизни Бродского, тем не менее, точно такое же определение Наймана я слышал от Ефима Славинского.

У них всегда сохранялись особые отношения, они до конца в общении друг с другом были на вы.

Кстати, интересный сюжет со стихотворением «Твоей душе, блуждающей в лесах…» (в письме от 1 ноября 1964 года, записанном рукой Наймана), который, как вы полагали в опубликованном разговоре с Валентиной Полухиной, принадлежит Иосифу и которое посвящено вам.

Я потом спрашивала Толю Наймана. Несколько раз перечитав стихотворение, он вдруг признал, что текст принадлежал ему, а не Бродскому.

Тот факт, что подлинный автор не сразу атрибутировал стихотворение, действительно указывает насколько поэты этого круга были близки в первой половине 1960-х по духу и стилистике. Это напоминает мне другой известный пример, когда Константин Азадовский во время посещения Бродского в северной ссылке сочинил стихотворение и набрал его на лист, заправленный в печатную машинку приятеля. Машинопись сохранилась в архиве поэта, и какое-то время (пока не вскрылась ошибка) еще при жизни Бродского текст публиковался как его собственный. В случае с «Твоей душе, блуждающей в лесах…» вы полагали, что это стихотворение Бродский посвятил вам и считали его для себя важным, тогда как настоящим автором его был Анатолий Генрихович Найман.

Дело в том, что в присланном мне автографе стояли инициалы «И.Б.». Я полагала, что они означают имя автора, тогда как на самом деле это было посвящение Наймана Бродскому. То есть в путанице прежде всего виновата я сама.

Теперь понятно, откуда произошла загадка. Вы вовсе не виноваты – это и есть «обычная история литературы»… Приехав в Ленинград в 1960 году, вы уже были замужем?

Я училась в СССР пять лет, вышла замуж и осталась еще на некоторое время в Ленинграде. Тогда-то мы и познакомились с Иосифом.

В книге Ирины Грудзинской-Гросс цитируются слова Бродского: «Я знал девушку из Польши, звали ее Зоська. Она тогда училась в Ленинграде, у нее был муж-физик, очень даже сильный мужчина, а значит, знакомство было опасным». В чем заключалась «опасность»?

Это смешно. Никакой опасности не было, просто Иосиф так себе это представлял. Ничего подобного не было. В то время все бредили стихами, а не прозой, мой муж тоже пробовал писать стихи. И я очень любила поэзию. Поэтому, когда мы с Иосифом познакомились, он вообразил, что самый надежный путь к нашему тесному общению лежит через литературу. У него была огромная сила обаяния, но все сложилось несколько по-другому.

Ваш муж был с вами в Ленинграде и был частью этой компании?

Да, только это была не совсем компания. Я об этом напишу отдельно, потому что меня многие спрашивают. Понимаете, разница в три года в возрасте то время казалась огромной. Иосиф был действительно еще мальчишкой.

Между тем, получается на ваших глазах произошел стремительный рост этого «мальчишки», превращение Оси в Иосифа, а Иосифа в Джозефа. Каково было наблюдать эту траекторию?

Целая жизнь прошла, но состояла она из наших редких встреч. Бывали периоды, когда мы долго не общались, но «дверь» неизменно оставалась открытой. У меня сохранились сорок писем его ко мне и сорок моих к нему. Не очень большой массив, но для меня существенный.

Некоторые окрестили вас «Музой поэта» на его раннем этапе. Ваша фотография одно время стояла у него на письменном столе рядом со снимками Ахматовой, Пастернака и Фроста. Насколько я могу судить, данное определение вызывает у вас не то, чтобы сопротивление, но несогласие.

Видите ли, я считаю, что Муза в жизни поэта бывает только одна. И связана она со сверхзадачей творца. Бесспорно, мне льстит тот факт, что Бродский посвятил жившей в Польше подруге несколько стихотворений и одну довольно длинную поэму, и если это квалифицирует меня, по мнению иных, в качестве музы, то ничего не поделаешь, однако я не склонна преувеличивать.

А если бы вас саму попросили определить роль, которую вы играли в его жизни?

Вопрос не ко мне. Это для меня сложное и слишком личное.

Тогда поговорим об упомянутой вами только что поэзии. Возьмем поэму «Зофья», которая довольно темна для понимания. И даже по ходу чтении этого непростого текста возникает вопрос: а почему он, собственно, называется этим именем. Вы узнаете себя в этом сюжете?

Конечно, там разные описания вроде прогулки в ботаническом саду с совершенно реальными упомянутыми в тексте чугунными решетками. Это – отражение наших прогулок с ним.

Строки «он шепчет, огибая Летний сад: немыслимый мой польский адресат»?

Именно, этот городской пейзаж у меня перед глазами («Трамваи дребезжали в темноту, вагоны громыхали на мосту»). Общий фон поэмы – восточная философия.

Имеются в виду буддистские практики?

Конечно, там вообще много таинственного: у героя появляется брат-близнец, запускается мотив двойничества.

Непонятно – речь идет об отражении в зеркале или о дальнем родственнике.

Я считаю, что у Иосифа была тяга к отождествлению себя с кем-то другим. Этот образ появляется еще потом несколько раз в других его стихотворениях, обращенных к Джанни Буттафаве, Томасу Венцлове, Кейсу Верхейлу, и даже в письмах ко мне – попытка разделить свою личность на составные части, а потом эти половинки соединить.

Сюжет, с которого начинается поэма («В сочельник я был зван на пироги. За окнами описывал круги сырой ежевечерний снегопад…») имел под собой реальную основу?

Разумеется. Иосиф трепетно относился к Рождеству, у него много стихотворений, посвященных этому празднику. Он Новый год называл «Рождеством».

То есть не разделял секулярный праздник (31 декабря) и религиозный? Какая дата для него была важной – католическое 25 декабря или 7 января по григорианскому календарю?

Когда он пишет – «В сочельник я был зван на пироги…», это относится к тому, что его первое письмо было приурочено к сочельнику. Он не успел прислать вовремя поздравление и вместо этого написал в честь праздника поэму.

Вы интересовались у Бродского, почему он посвятил ее вам?

Никогда не спрашивала. Как раз он меня спрашивал, что я думаю по поводу того ли иного места в его стихах, и тогда я отвечала. Ему важны были читательские реакции. Сама же я не допытывалась, что означает тот или иной образ в посвященной мне поэме.

Накануне нашей беседы я почитал о традициях, связанных с празднованием сочельника. Первое же, что обнаружилось – в сочельник нельзя посещать кладбища (текст местами ужасно фантасмагоричный). Второе: не рекомендуется заниматься шитьем и рукоделием.

А ведь в тексте появляется мама, которая штопает носки – «мать быстро поднялась из-за стола, и вверх взвилась, упав из рук, игла…».

Вот именно! Мотив иглы доминирует в поэме, причем функция его амбивалентна: это и швейная игла, и игла пластинки у проигрывателя – на структурном уровне текст постоянно возвращается к одной теме и варьирует ее.

Да, это очень интересно.

В Йельском архиве можно увидеть автограф с рисунком на полях. Автопортрет Бродского – молодой человек повязывает галстук, стоя перед зеркалом в полутора комнатах, родители рядом. Жилье поэта в Доме Мурузи легко идентифицировать по абажуру, низко висящему над обеденным столом. Вам не знакома машинопись этого стихотворения?

Никогда не видела, очень интересно.

Редкий случай настоящего экфрасиса у Бродского, когда он иллюстрирует непосредственно поэтический текст. Подобное в его рукописях почти не встречается, как Пушкин он на полях не рисовал.

Иногда Иосиф иллюстрировал свои письма ко мне рисунками. Подчеркну, что рисунки были интегральной частью письменного текста. Чаще всего он изображал самого себя. В одном случае это автопортрет в процессе сочинения стихов. Под одним из таких портретов он написал по-польски – «это мой знак!». Есть еще такой рисунок: Иосиф напротив будки Ахматовой. Мы вместе посетили Анну Андреевну в Комарово, осенью 1962 года. Она читала нам свое стихотворение «Последняя роза», лежа на огромном диване. Нас было четверо – мы с Иосифом и Толя Найман с Эрой Коробовой.

Какое впечатление произвела на вас Ахматова?

Впечатление, что передо мной была королева. Говорила она с огромным спокойствием и уверенностью. И очень уважительно по отношению к молодым гостям. Все-таки я была посторонней. Не каждому было дано удостоиться к ней приглашения, а тут еще Ахматова согласилась почитать для нас стихи (кажется, по просьбе Толи). Такой подарок… Это был период, когда ее кандидатуру рассматривали на получение Нобелевской премии. Помнится, она рассказывала нам, как чуть раньше, летом того же года, в Комарово ее навестил американский поэт Роберт Фрост.

Если можно себе эту комбинацию представить, я бы определила так: в будке Анны Андреевны царила одновременно торжественная и дружественная атмосфера.

Свой рисунок рядом с будкой Бродский сделал в память о том посещении Ахматовой?

Это было уже в одном из поздних писем. Я обожаю его рисунки. И дело не только в его таланте рисовальщика – для меня они несут глубокую правду.

В связи с изобразительным искусством – возвращаясь к поэме «Зофья», в которой мелькает имя Дюрера:

…смотреть в апоплексический портрет,

какое наслаждение и бред,

на дюреровской лошади верхом

во тьму на искушение грехом,

сжимая поредевшие виски,

въезжая в Апокалипсис тоски,

оглядываться сызнова назад…

Что здесь делает апокалиптический всадник? Может, художник фигурировал в ваших разговорах?

Яркий графический образ, но ничего конкретного не припоминаю. Я посылала ему из Польши разные книги. В числе изданий были альбомы по искусству, один – посвященный современной французской живописи. Иосиф передарил эту книгу Эре Коробовой, которая работала тогда искусствоведом в Эрмитаже. Впрочем, как я слышала, она там по-прежнему работает.

Среди других подарков, что вы ему посылали, упоминались свечи. В «Зофью», возможно, попал отсвет этих свеч («Раскачивалась штора у плеча, за окнами двуглавая свеча раскачивалась с чувством торжества, раскачивался сумрак Рождества»). Но почему двуглавая? Это как-то связано с российской эмблемой имперского двуглавого орла в пику одноглавому польскому?

Когда-то он написал мне: «Я в 60 километрах от Польши. Пишу тебе из Вильнюса, ведь это польский город», – и нарисовал польского орленка. Затрудняюсь интерпретировать двуглавую свечу в поэме, по мне там более важен образ маятника. По воспоминаниям Людмилы Штерн, Иосиф любил декламировать именно ту часть поэму, где фигурирует маятник («Ты, маятник, душа твоя чиста…»). Мне кажется, в движении маятника – важная часть философии Бродского, он даже позже развил эту идею в одном из своих эссе.

У него есть написанное по-польски шуточное посвящение, связанное со стихотворением «Пророчество» (1965). Вот эти четыре строчки: «Pani o wielkiej urodzie / mieszkającej w pagodzie / chińskiej / – m-lle Kapuscińskiej» [«Пани небывалой красоты, / живущей в пагоде / китайской, / мадмуазель Капусьциньской»]. Что здесь делает китайская пагода?

В Китае он никогда не был, но весьма интересовался китайской культурой. Подтверждением служит, например, стихотворение «Письма династии Минь». Подспудно, впрочем, это ведь не про Китай, а снова о России. По существу ничего сказать не могу, но не исключаю, что он использовал прилагательное просто из-за подходящей польской рифмы к моей тогдашней фамилии (chińskiej / Kapuscińskiej).

После изгнания Бродского вы довольно скоро встретились в Америке.

В 1976 году я получила стипендию Фулбрайта для стажировки в университете в Питтсбурге. У меня там были свои задачи и научный проект, я также ездила в Анн-Арбор и Нью-Хэвен. Я знала, что Иосиф в Америке, но не могу сказать, что сразу бросилась искать с ним встречи. Признаюсь, по прибытии в Америку я испытала некоторый шок, и пришлось приспосабливаться к обстоятельствам. Так что связалась я с Бродским уже после того, как немного осмотрелась вокруг. Я не хотела быть для него обузой. Мы встретились ближе к концу моей командировки в июне, а в сентябре я уже уезжала в Европу. Кроме того, в тот период он приобрел известность в США, поклонники на него наседали и искали встреч, поэтому я не очень настаивала. Однако при встрече выяснилось, что между нами в плане отношений все осталось как прежде.

Вы говорили, что немного боялись этой встречи с Бродским после долгого перерыва.

На самом деле, это была замечательная встреча. Иосиф тогда ждал натурализации и должен был вскоре принять американское гражданство. Он находился в Нью-Йорке, мы сначала почти целую неделю подолгу ежедневно разговаривали, а потом встретились и провели вместе целый день. В знаменитой чайной «Modern Teа Shop» на Манхеттене он читал мне наизусть «Заговоренные дрожки» Галчинского, что даже вызвало интерес официантки, которая спросила, на каком экзотическом языке он декламирует стихи (ей почудился азиатский). Она удивилась, узнав, что это был польский.

В одном из писем, адресованных Бродскому, вы писали: «береги себя, свой покой, свою страсть». Именно страсть вы определили в беседе с Валентоной Полухиной как определяющую черту характера Бродского. В чем состояла суть этой страсти?

В том, что он действовал без оглядки, всегда шел в одном направлении. Стремился делать то, что хочет здесь и сейчас. И у него это получалось.

Хотел получить Нобелевскую премию – и получил; хотел стать лучшим поэтом своего поколения – и добился. Чем вы объясняете феномен его успеха?

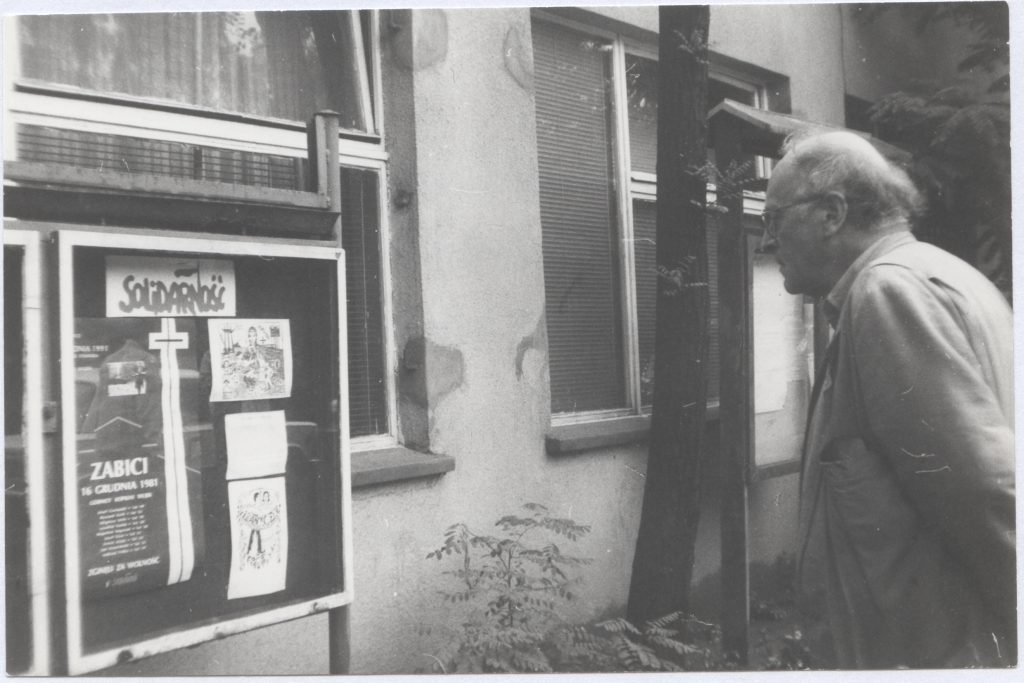

Для меня это тоже своеобразная загадка. Сложно выразить мою мысль по-русски. Несмотря на то, что я стараюсь рассуждать объективно, это все равно напоминает мне сказку. Особенно чудом кажется теперь его последний приезд в Польшу на церемонию вручения почетной докторской степени. В первый же день за обедом Бродский сказал мне, что хочет посетить место, где в 1981 году погибли шахтеры-члены профсоюза «Солидарность» на шахте Вуек (против собравшейся толпы были применены водометы и слезоточивый газ, а потом был отдан приказ стрелять на поражение). Посещение шахты было для него важно, чтобы отдать дань погибшим горнякам. Бродский захотел купить цветы. Мы долго искали цветочный ларек, а когда, наконец, нашли, я решила, что сейчас он купит цветов по количеству погибших шахтеров – в столкновениях с властями погибли девять человек. К моему удивлению, Иосиф попросил у продавщицы все красные розы, что стояли у нее в вазе – а там был букет из сорока великолепных цветков. Не случайно во время одного из своих польских публичных выступлений он сравнил творческое напряжение поэта с работой подземных старателей. «Одиночество – состояние, которое присуще человеческому существу. Оно не является специфической чертой поэта. Наравне с поэтом такое же право на чувство одиночества есть у шахтера. То, что свойственно бытованию поэта, сам характер его деятельности вынуждает его отчуждать себя еще и от остального общества». В той поездке на шахту Вуек у меня с собой оказался старенький фотоаппарат, и я сделала несколько кадров. Большинство вышли плохого качества, но пара снимков получились – так что это тоже маленькое чудо.

Иосиф Бродский в Катовице, перед экспозицией памяти погибших во время военного положения в Польше в 1981 году шахтеров, 23 июня 1993. Фото Зофьи Ратайчак

Какой эпизод из этого приезда в Польшу вспоминается как наиболее яркий?

Иосиф сам не составлял свою программу трехдневного пребывания, которая в результате получилась чрезвычайно насыщенной и почти не оставляла времени для приватного общения. Но когда мы, наконец, собрались отпраздновать его почетную докторскую степень, он мне сказал, что вокруг столько человеческой трагедии, что сейчас стыдно радоваться. Я почувствовала, что в тот вечер его не покидало угнетенное состояние – и никакие красоты замка в Промнице с каминами и охотничьими трофеями, украшавшими средневековые стены, никакие перемены блюд не могли повлиять на его эмоциональное состояние. А когда он вышел на сцену в Силезском театре, где только что читали его стихи в польских переводах, он был так растроган, что не мог сдержать слезы.

У него тогда в 1993 году была сложная ситуация – только что родилась маленькая дочь. Анне исполнилось две недели, а он все равно согласился на путешествие. Для меня это его решение значило многое – ведь он отложил все заботы и приехал в Польшу.

В ту последнюю встречу Бродский дал мне три совета: чтобы я не была деканом, чтобы я поехала в Венецию, и чтобы я написала ему после его возвращения в Америку письмо. Я так и сделала.

Поездка в Венецию была для вас, по-видимому, связана еще и с чтением эссе Бродского про этот итальянский город на воде?

Его эссе о Венеции – одно из самых моих любимых у него. В нем поэзия и проза перетекают друг в друга, почти каждая фраза читается как поэтическое произведение. К тому же в Венеции я познакомилась с другом Иосифа художником Робертом Морганом. Второй раз я приехала туда уже на похороны Иосифа.

А правда, что Бродский бросил свиток с машинописью на пол в ноги венецианскому меценату-заказчику, или это апокриф?

По крайней мере, я лично была свидетельницей его рассказа об этом инциденте. Действие разворачивалось у директора того самого фонда, который заказал Иосифу текст о Венеции. Заказчик, словно дож, восседал в огромном зале за письменным столом на фоне приоткрытого венецианского окна. Его особенно интересовало, как автор распорядится своим гонораром. Бродского эта бестактность задела, и он решил продемонстрировать, что он – поэт, а не какой-то ремесленник, исполняющий услуги на заказ. Машинописные страницы «Набережной неисцелимых» были склеены в увесистый рулон. (У Бродского была такая идея, что длина произведения должна соответствовать росту его создателя.) И вот в кульминации этого разговора Бродский бросил свое творение на пол под ноги меценату. Свиток эффектно развернулся во всю длину на глазах у изумленного олигарха.

Станислав Балбус (Stanislaw Balbus), Томас Венцлова, Чеслав Милош, Петр Фаст, Иосиф Бродский, Зофья Ратайчак, Богдан Тожа (Bogdan Tosza), Эльжбета Тожа (Elżbieta Tosza), 20 июня 1993

Как проходила церемония похорон Бродского?

Это было посмертное исполнение его воли – вечно пребывать в этом городе… Все выглядело как достойный финал, точка в замечательно прожитой жизни. Никто не плакал. Красивое прощание, достойное Иосифа, отвечающее его роли в искусстве и в литературе. Чувствовалось, что собрался круг людей, которые его любили.

С 1997 года я не навещала его могилу, но хочу еще раз вернуться на Сан-Микеле. Тогда памятник из белого мрамора еще не установили, а была скромная могилка с огромным венком и лентами. Столько лет прошло, но когда мне вспоминается Иосиф, то его образ приобретает совершенство и, можно сказать, становится даже красивее.

В письме от 1993 года, которое сохранилось в архиве, вы писали Бродскому, что вспоминаете его лицо – «оживленное, необыкновенно красивое лицо (ты не сердись, это не комплимент) – наилучшая игрушка для моей памяти», используя образ игрушки в качестве мнемонического приема. Если говорить не только об устройстве памяти, а о материальных объектах, которые служат напоминанием о дорогом для нас человеке: какие из подарков, когда-то полученных от Бродского, вам близки?

Книги! Он мне дарил книги: Цветаеву, Заболоцкого, Державина, Баратынского, Ахматову. Там был и запрещенный самиздат – запрещенные машинописные списки. И еще дарил фотографии поэтов, тех же Мандельштама, Цветаевой и Ахматовой. Тогда изображения были редкостью, их не печатали в средствах массовой информации. Материальных подарков я не помню, но он всегда был трогательно заботливым, следил, чтобы я теплее одевалась.

Во время посещения Польши, на ужине в гостях у четы Фастов, Бродский упомянул несколько книг, которые вас заинтересовали. Из перечисленных в письме названий меня заинтриговало одно – с именем авангардиста Родченко. Бродский прислал позже его альбом?

Он и вправду восхищался Родченко. Увы, альбом прислать не успел, а мне было неловко ему напоминать, учитывая его занятость и тогдашние семейные хлопоты.

Стихотворение «Полонез: вариация» 1981 года, посвященное вам, Бродский заканчивает рассуждением о метафизике времени:

Безразлично, кто от кого в бегах:

ни пространство, ни время для нас не сводня,

и к тому, как мы будем всегда, в веках,

лучше привыкнуть уже сегодня.

Другими словами, он полагает, что вашим взаимоотношениям суждено приобрести трансцендентный характер.

Отчасти так оно и случилось. В декабре 1987 года я поздравляла Иосифа с присуждением ему Нобелевской премии. Я писала, что это для меня – «ошеломляющее и радостное событие». Голова шла кругом, я следила за всем, что появлялось в доступной мне прессе. Все приобретало исторический масштаб.

А вот цитата-напутствие из вашего письма, отправленного Бродскому накануне его путешествия для получения премии: «Пусть тебе понравится скандинавский ландшафт. Если очень постараться, из Стокгольмских холмов можно увидеть купола Исаакиевского собора, набережную реки Мойки, Комарово и массу других дорогих мест». Этот совершенно гоголевский взгляд поверх барьеров перекликается с его замечанием в письме, адресованном вам: «Если бы ты также знала, сколько думаю о Польше. Такое ощущение, что в ясный день ее отсюда видно. Так это близко».

Вы верно подметили про преодоление времени и пространства в природе наших с ним отношений. Как я сказала Иосифу: время уничтожает нас, наше прошлое, но есть надежда, что, изменяясь, мы способны не изменять тому началу, которое свидетельствует о нашей тождественности, о верности нашему истинному «я» и нашему истинному «мы».