где тот свет, что страницы всегда освещал,

где тот ветер, что их шевелил?

Г. Д.

В 1992 я приехала в Нью-Йорк стажироваться в университете. В чем стажироваться, было не совсем понятно, видимо, больше всего — в только что начавшейся российско-американской дружбе. На новую Россию, переставшую быть Советским Союзом, смотрели с любопытством и надеждой, еще непривычные визитеры оттуда были всем интересны — чтобы приехать, требовался только бойкий английский, у меня был именно такой.

Нью Йорк, разумеется, меня совершенно поразил и отвлек от всего на свете, я почти не ходила в университет, устроилась работать в бар, снялась в какой то рекламе, побывала на концерте неизвестной (и не очень понравившейся) мне группы, оказавшейся «Нирваной», и только через несколько месяцев, роясь в привезенных из Москвы бумагах, наткнулась на телефон Иосифа Бродского, записанный бисерным наймановским почерком с пометкой «он предупрежден». В тот же момент Нью Йорк за окном не то чтобы побледнел, но слегка затих, уступая место строчкам — строчкам, которыми я и объяснялась в любви, и которыми объясняла себе свою будто бы несчастность и одиночество, — написанным этим предупрежденным. В общем, мои пальцы, как и положено, дрожали, когда я нажимала кнопки телефона. Там о предупреждении уже забыли, но встретиться все равно согласились.

Бродский и его жена Мария тогда еще жили на Мортон стрит, мы зашли к ним домой, познакомились с котом, посидели, а потом целый день они водили нас по Вилладжу и Чайна-тауну. Я не очень, то есть совсем не люблю себя в воспоминаниях об этом дне. Я и мой спутник — мы хорохорились, хотели показать, что мы не то, чтобы трепещем перед величием, и вообще — что больше его стихов мы любим то, что Бродский и не знает вовсе — вроде нью-йоркского панк-рока (теперь я понимаю, что он, конечно, прекрасно знал, хоть и не любил).

В общем, вместо того, чтоб расслабиться и дать этому дню быть тем, чем он был — днем встречи совсем молодых, оглушенных поворотом истории и собственных судеб людей, с тем, кто очень-очень много для них значил, мы хотели что-то такое свое предъявить и отстоять. Я жалею об этой глупости.

Впрочем, некоторое оправдание у меня есть. Оно такое: чувствовалось, что гуляя нас по Вилладжу и кормя кисло-острым супом в секретной китайской забегаловке, Бродский разговаривал совсем не со мной. Например, почти в самом начале свидания, сразу после «какая большая, а ведь помню в коляске» он сказал: «Ну что, Найман все еще православный? Ну он — я еще понимаю, но как может Галя — я же помню ее блестящий ум!»

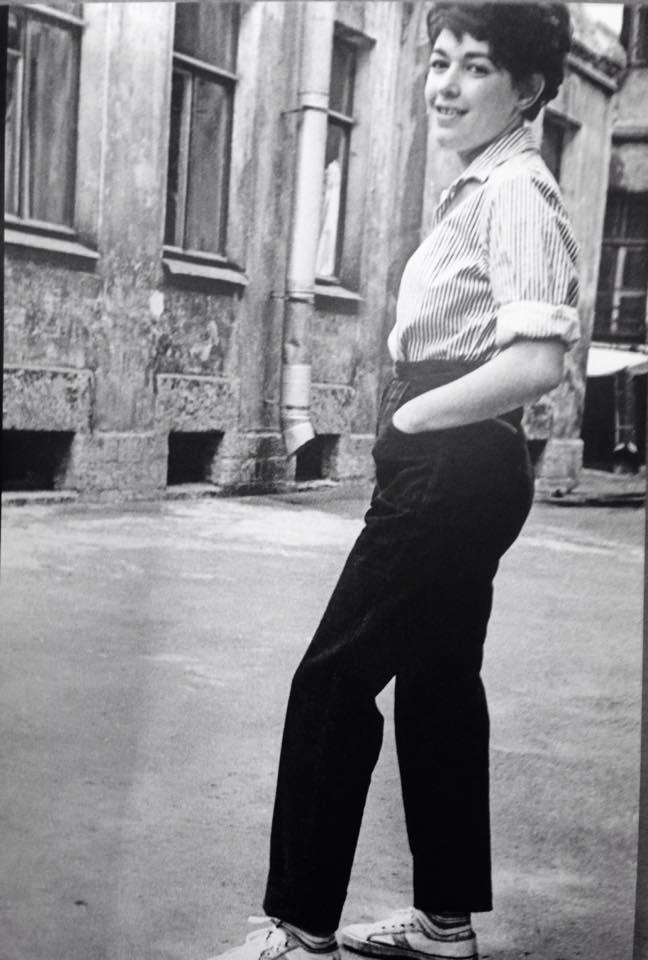

Галина Наринская, Ленинград, 1962. Фото Иосифа Бродского

Его недовольство наймановским христианством было давно известно, и они несколько раз пытались письменно и устно это обсудить (мне кажется, всегда неудачно, с намеренным взаимным непониманием), так что, когда я, вернувшись в Москву, рассказывала это маме, я делала это ради замечания о ее уме, мол, комплимент. Она нахмурилась. Ей не понравилось все: и само сопоставление, в котором ее «ум» был как бы антитезой другому уму, на неблестящесть которого хотели указать, и сама рамка этого высказывания, предполагающая за говорящим роль судьи.

Дело было не только в личности говорившего. Даже совсем не в ней — по большому счету, эту роль принимает «вспоминающий». Она вообще терпеть не могла воспоминания о своей юности и молодости, то есть о времени и круге людей, ставших легендарными. Особенно, конечно, изданные, напечатанные, то есть претендующие на официальность. То, что о ней лично всегда (буквально — всегда) писали хорошо, никак этого отношения не меняло. Исключения были, редкие, и все они относились к случайным, неторжественным высказываниям, к чему-то передающему атмосферу, а не восстанавливающему события, вернее (а ведь это всегда так), авторский вариант этих событий.

Она считала, что эти воспоминания чаще всего пишутся с тем, чтоб оставить за собой последнее слово или хотя бы выдать версию, с которой в дальнейшем будут считаться. Это ее мнение было не беспочвенно и даже имело экспертную поддержку. Близкий друг нашей семьи, главный (и лучший, что важно) исследователь Ахматовой Роман Тименчик хоть и смеялся шутке про разговор двух ахматоведов «— Знаете, Анна Андреевна… — Алексеевна, по последним сведениям», но признавал, что практически любые «последние сведения», особенно если это «показания свидетелей», становятся частью канона, хотя бы в виде сносок.

При этом дело для нее было не в некоей большей или меньшей близости к фактам, а в проекции теперешнего состояния умов и сердец на те отношения — неизбежной, как она считала.

Тут надо сказать, что с таким взглядами (и, главное, чувствами!) она оказалась чем-то вроде отступницы в собственной семье. Ей нравилась книжка ее мужа «Рассказы о Анне Ахматовой», но именно потому, что это хорошая книжка, а не потому, что это фиксация правильной памяти (для него самого, как раз, именно эта фиксация была главной).

Я помню, как они спорили об этом — много раз. Несколько раз этот разговор происходил в присутствии Лидии Корнеевны Чуковской. Теперь мне кажется, что Найман специально заводил при ней об этом разговор, чтоб воспользоваться поддержкой, скажем так, тяжелой артиллерии. Лидия Корнеевна была куда прямолинейней Наймана, и вместе они сходились на том, что у памяти есть правильный и единственный вариант, некоторая «объективность», и каждая мелочь для этой объективной памяти важна. Я запомнила (и часто теперь использую) наймановский пример: реакцию Ахматовой, прочитавшей в каких-то воспоминаниях, что ее видели в «Привале комедиантов». Она пришла в ярость: «Я ни разу не переступила порога “Привала”! Я ходила только в “Собаку”!». Он настаивал, что это не брюзжание и цепляние к деталям («Привал» и «Бродячая собака» — артистические кабаре, существовавшие почти в одно время), а верность стилистике своей жизни, к которой следует (именно следует, даже необходимо) относиться так же внимательно, как к стилистике своих текстов.

Маме больше импонировало отношение Марка Шагала — он в старости добродушно ставил свое имя на работы, которые ему приносили со словами «вот, купили ваш старый эскиз, только он не подписан». Я столько всего за жизнь сделал, говорил он, чего уж теперь людей расстраивать.

При этом ее страшно задевало, да нет, скажем прямо, — возмущало то, как память о прошлом инструментализируется в настоящем, становится подсобным орудием, а иногда (часто) оружием.

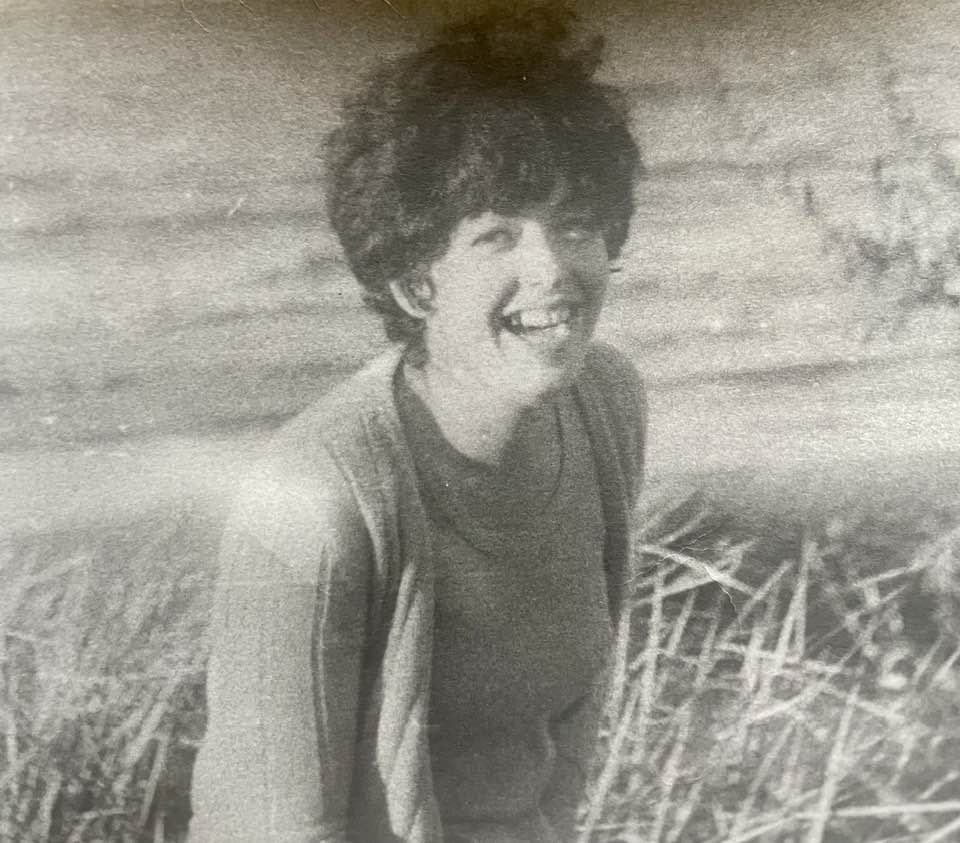

Галина Наринская, начало 1970–х

Круга ее молодости это коснулось особенно. Сразу после смерти Бродского стали появляться тексты, обсуждавшие какие «на самом деле» с кем у него были отношения, близость к нему оказывалась каким-то фантом, кредитом что ли. Найман, который к тому времени разошелся, и резко, с очень многими, бывал предметом таких разборов. Его отдаление, а иногда и отталкивание от друзей молодости «сейчас» проецировалось на ситуацию «тогда» — многие пытались сообщить, что он и тогда был не такой «близкий друг» и даже вообще «не такой». Обычно это оттенялось славословиями ей — какая же она прекрасная — и это царапало ее дополнительно.

Один из таких текстов расстроил ее особенно, (потому что принадлежал человеку изначально очень близкому) и я спросила не хочет ли она, ну не то чтоб ответить, но хотя бы дать свою версию — юности, времени, отношений. Скажем, в интервью мне. Она отказалась наотрез, причем даже с какой-то на меня обидой. Ты не понимаешь, сказала она, я просто предам нас — какими мы были, потому что говорить тем языком и смотреть теми глазами я не могу. То, что скажу я сейчас, будет ложью, потому что говорить все равно будет другая женщина — например, обиженная за своего мужа. Слово «предать» для нее было ужасно сильным, редким — я вообще не знала человека, которому была меньше свойственна выспренность и даже просто торжественность, чем ей, но помню — она его произнесла.

Иногда я пыталась на нее давить, чтоб она сказала что-то публичное (это значило, что она скажет, а я где-нибудь опубликую). Помню, как я принесла домой недавно опубликованную книжку ее первого мужа Евгения Рейна. Она полистала ее и тоном, скорее, комментирующим, сказала, что со всех ранних стихов, ей когда-то посвященных, эти посвящения сняты. Я стала бурлить и опять предлагать, что, давай, я где-нибудь публично это отмечу. Она сказала: да какая теперь разница, дело в том, что «тот» Женя мне эти стихи посвящал, а «этот» — нет, и не важно, даже если конкретно в этом случае на него кто-нибудь надавил.

За всю свою жизнь я встречала только двух людей, которые так принципиально наплевательски относились к своему прошлому — мою маму и Гришу Дашевского.

Я вообще часто их объединяю, думаю о них вместе, просто потому что они они — самые лучшие люди, которых я знала в жизни.

Сейчас я уверена, что эта «лучшесть» у них обоих во многом имела одну причину — и та и другой сумели победить самообман — вообще, на всех уровнях. Они не врали себе, не подслащали себе пилюлю (тут ключевое, как теперь принято говорить, слово — «себе») и это делало их взгляд на мир ясным, а на людей — сочувственным, но без сюсюка.

Гриша приложил к тому, чтоб это с ним произошло, довольно много стараний, внутренней работы, а маме, как я теперь понимаю, это было дано с самого начала. И тут, противореча пафосу этого текста, обращусь к воспоминаниям. Ее подруга Марина Ефимова в зарисовке об их юности, совершенно прелестной и неординарной хотя бы уже потому, что там обо всех говорится только хорошее (она вообще мне кажется вообще максимально приближенной к тому, что мама считала почти невозможным: говорить из «этого времени» о «том» без груза последующих разочарований), описывает ее так.

«Про ее манеру вести себя можно сказать словами математика Алана Перлиса: “Простота не предшествует сложности, а вытекает из нее”. Галина простота была именно такого сорта — выше сложности. Женя Рейн, Толя Найман, юный Ося Бродский часто читали свои стихи ей первой. По моему впечатлению, в ее реакции на их стихи была некая плодотворная смесь читательского опыта и поэтического вкуса со здравым смыслом и веселой ироничностью». Речь идет о времени, когда маме было около двадцати пяти.

Хотя в этом их отношении к прошлому было различие: Гриша, скорее не любил свою юность (я на это иногда обижалась, потому что он провел ее, среди прочих, в моем обществе), мама скорее — любила. И, конечно, наша с Гришей университетская и даже его поэтическая молодость не так задокументирована (и поэтому не вызывает таких пересудов), как «поэтический круг шестидесятых», к которому мама принадлежала. Но результат и у того, и у другой был одинаковым — прошлое не висело на них гирей (даже золотой), не заставляло объяснять и объясняться. Из всех моих имевших отношение к литературе друзей, познакомившихся и подружившихся с моими родителями, Гриша был единственным, кто никогда не удивлялся, что мама не написала и не надиктовала воспоминаний, да и вообще не высказывалась о прошлом.

На этом месте мне надо было бы написать, что, мол, как же она была права. Что она не тратила себя на эти выяснения отношений пост-фактум, что, хоть и раздражалась по поводу того, как ее описывают (всегда «положительно», но в подавляющем большинстве случаев очень неточно), но не снисходила до того, чтоб ответить. Что совсем-совсем плевала на то, что ее роль преуменьшают, что вместо одного из важнейших центров притяжения круга, который оказался так культурно важен, она оказывается «женой», «подругой», одной из.

Галина Наринская, Наталья Ефимова, Григорий Дашевский, Юрий Лонгинов, Анна Наринская, Мария Мушинская. Москва, 1998

Но меня бесит, что все это так несправедливо, что теперь надо объяснять, почему из многих предложенных ему для отбывания ссылки северных населенных пунктов Бродский выбрал деревню под названием Норинская, что сняты эти самые посвящения, что ее молчанием, в какой-то момент ставшим заметным, многие пользовались — знали, что прилюдными «разборками» прошлого она заниматься не будет.

А потом я думаю — может это так и надо? Потому что, как в сущности, по достоинству оценить такого человека. Не создавшего «культурного продукта», но озарившего жизнь всех, кто ее знал?

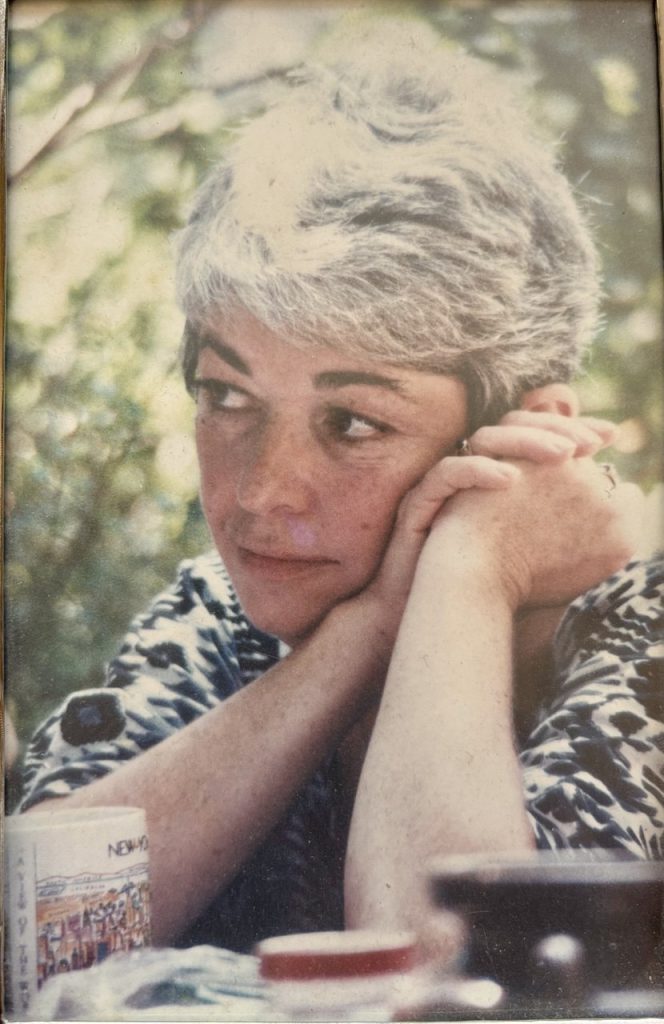

Галина Наринская. 1990-е. Фото Игоря Ефимова

Что делать с этим светом, который есть только пока человек жив и не конвертируется ни во что? Как его передать? И неужели эти воспоминания и мемуары, даже если б они были глубже, искренней и не были бы часто орудием тщеславия — описали бы ее верно?

И тогда я думаю, что ее не мрачное, а именно легкомысленное молчание, даже ее лень (в конце жизни она на все мои предложения «ну пусть небольшого интервью» так и отвечала: «Анька, мне лень») — они к лучшему.

Потому что себя даже она не смогла бы описать.