We all live in a yellow submarine.

Beatles

Ночной столицы фотоснимок…

Иосиф Бродский

Партия Пелевина

В одном интервью Виктора Пелевина спросили: как Вам удается создавать такие строго продуманные произведения-конструкции? Писатель ответил аналогией в форме риторического вопроса: а как родителям удается создать такую удивительно продуманную конструкцию как ребенка? «Когда я пишу какой-нибудь текст, – признался он, – я двигаюсь на ощупь, именно в этом для меня заключена прелесть этого занятия, это как прогулка в ночном лесу, когда не знаешь, что произойдет через час. Так что эти схемы появляются при анализе, но они не предшествуют синтезу, которым является творчество».

В этой статье мы хотели бы обратиться к одному из текстов писателя как к органически разворачивающейся конструкции, в которой едва ли не каждый элемент оказывается в итоге подчинен общему композиционному заданию. В нашем случае последнее связано с образом мира как шахматной игры, в свою очередь, отражающем любимую писателем буддийскую картину (не)бытия.

Речь пойдет о раннем рассказе Пелевина «Миттельшпиль» (публ. 1991), описывающем приключения двух «ночных бабочек» из столичных отелей и двух морских офицеров с «подводного бронепоезда». По форме этот рассказ представляет собой своего рода повествовательную мистическую партию, разыгранную автором (как известно, большим поклонником Владимира Набокова) с помощью реалистически изображенных персонажей-фигур, метонимически преломляющих типажи и конфликты позднесоветской действительности. Замечательной особенностью этого рассказа (по сравнению с другими произведениями писателя) является то, что реальный и эзотерические планы в нем развиваются параллельно, создавая в сознании читателя то самое психологическое напряжение неопределенности, о котором писал Цветан Тодоров во «Введении в фантастическую литературу» и которое, как мы постараемся показать, глубоко укорено в исторической «материи» произведения. Коротко говоря, мы хотели бы предложить в этой работе мистическую прогулку с Пелевиным по ночному лесу советской действительности накануне ее конца (или очередной мутации). Сразу предупредим, что идти по этому пути мы будем медленно и с отступлениями.

Время Zurück

Действие «Миттельшпиля», пародически воспроизводящего общие места и приемы популярных жанров позднесоветской прозы и кинематографа («чернуха», хоррор, сентиментальная мелодрама, эротический рассказ, абсурдистская пародия, фантастика), происходит зимним вечером и ночью в Москве 1990-1991 годов и, кажется, сознательно проецируется автором на канонический «шахматный» зачин блоковской поэмы «Двенадцать» (1918), посвященной концу старого мира («Черный вечер. / Белый снег») [1]. Историческая оксюморонность времени подчеркнута уже в самом первом предложении, совмещающем старое и новое-старое названия главной московской улицы:

Участок тротуара у «Националя» – последние десять метров Тверской улицы Горького [2] – был обнесен деревянными столбиками, между которыми на холодном январском ветру раскачивалась веревка с мятыми красными флажками (здесь и далее курсив в цитатах наш, – И.В.) [3].

И далее:

[…] У подъезда «Москвы» было действительно безрадостно: снег, завывание ветра – так и казалось, что из-за колонн сейчас выйдут ребята с простыми открытыми лицами, в шинелях, с овчарками на широких брезентовых ремнях.

Классическая черно-белая иллюстрация Ю. Анненкова к поэме «Двенадцать»

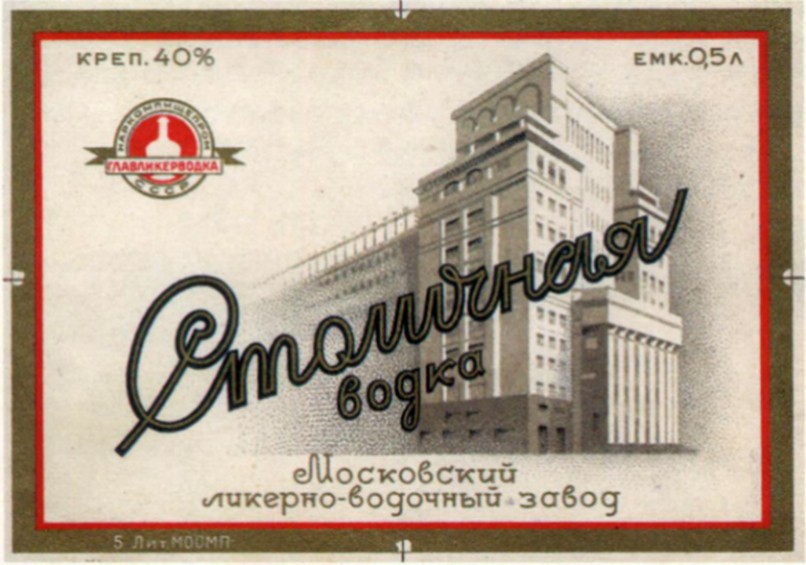

В «реале» здесь описывается знаменитый щусевский портик с коллоннами, открывавший вход в вестибюль имперско-помпезной гостиницы «Москва», знаменитой своим рестораном с «западными» алкогольными напитками и обилием сексуальных работниц, – тот самый портик, который Илья Ильф назвал в своем дневнике «поэмой экстаза» (скрябинская симфоническая поэма о сотворении нового мира): «Двенадцать четырехугольных колонн встречают нас в вестибюле. <…> Коридор убегает вдаль. Муза водила на этот раз рукой круглого идиота». Многим эта иконическая коллонада знакома по этикетке водки «Столичная»:

Главные герои рассказа – валютные проститутки Люся и Нелли, работающие в гостиницах с «глобальными» символическими названиями – «Националь», «Интурист» «Москва» и «Космос». При этом сама иностранная (глобальная) тема, представленная здесь в виде заезжих клиентов-фриков с Запада и Востока, материализуется в «обидной» для Люси надписи «на огромном обтекаемом автобусе» – “We show you Europe”, описанном в экспозиции рассказа. «Насчет “We”, – рассуждает героиня, – было ясно – это фирма, которой принадлежал автобус. А вот кто этот “you”? Люсе что-то подсказывало, что имеются в виду не желающие прокатиться иностранцы, а именно она, а этот залепленный снегом автобус – и есть Европа, одновременно близкая и совершенно недостижимая». В этот момент люсиной медитации «из-за Европы выглянула красная милицейская харя и ухмыльнулась настолько в такт люсиным мыслям, что она рефлекторно повернула назад».

Пелевин, как легко убедиться, выхватывает из социальной действительности реальную деталь (зд. туристический автобус компании с тур-хейердаловским названием “Contiki”, на борту которого помещались эта надпись и забавно подмигивающее лого-личико – единственный солярный образ в этом ночном рассказе) и преображает ее в грустный симулякр, облепленный снегом.

В центральной части рассказа (миттельпшиле «Миттельшпиля») героини оказываются заложницами двух маньяков-подводников с атомохода «Тамбов» (такой субмарины в составе ВМФ тогда не было), готовых принести их в жертву загадочному шахматному идолу. Благодаря отваге и смекалке девушки обезоруживают убийц, захватывают их в плен и в качестве трофея завладевают их шахматным божком. В финале выясняется, что эти путаны на самом деле являются бывшими мужчинами и комсомольскими активистами, прошедшими через серию операций по коррекции пола в поисках новой идентичности. Любящий идеологические каламбуры Пелевин весело играет здесь со старыми именами героинь. Так, Нелли прежде была комсоргом с украинской фамилией Цырук (немецкое “zurück” [назад] и, похоже, анаграмма ЦРУ; а зовут его, как Чапаева, Василием), а Люся, вспоминающая в припадке ностальгии (несуществующую) подпись бывшего генсека и главу КГБ Андропова «Андроп», – помощником Цырука Андроном Павловым; обыгрывается также андрология, то есть медицинская дисциплина, занимающаяся мужской половой системой, и, менее вероятно, фамилия последнего советского премьер-министра). В свою очередь, лысые офицеры-подводники Валера и Вадим оказываются бывшими женщинами-сестрами Варей и Тамарой, исповедующими офицерскую патриотическую идеологию.

Эта кажущаяся фантастически-абсурдистской развязка объясняется не только характерными для всего творчества Пелевина темами оборотничества-превращения (М. Липовецкий), преодоления границ (А. Генис) и социальной мимикрии бывшей элиты (К. Матвеева) [4], но и своеобразной исторической философией писателя, представляющего трансформацию СССР в био-психологических терминах.

Заметим, что тема коррекции пола была популярна в советской прессе конца 80-х годов, видевшей в транссексуализме знамение нового времени – освобождения индивидуальности от старого гнета [5]. В рассказе Пелевина комсорг Цырук признается, что решение поменять пол он принял под влиянием опубликованной в «Литгазете» статье о профессоре Вишневском, который поставил на поток такие операции (вероятная литературная аллюзия на профессора Преображенского из булгаковского «Собачьего сердца», впервые опубликованного в СССР в 1987 году и экранизированного в 1988-м).

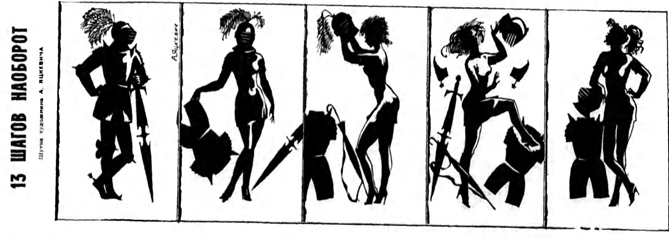

Этой рекламы нам найти не удалось [6], но в «Литературной газете» от 20 сентября 1989 была опубликована пространная статья Татьяны Фаст на означенную тему, озаглавленная «13 шагов. Рассказ о серии уникальных операций, в результате которых женщина стала мужчиной». В статье сообщалось о московском профессоре Игоре Кирпатовском (соавторе «Очерков по хирургической андрологии» [опять же — Андрон] и одном из основателей московского научного центра андрологии), разработавшем методику превращения женщин в мужчин и наоборот. Статья была проиллюстрирована следующим «комиксом» Александра Яцкевича (превращение рыцаря-офицера в женщину), хорошо резонирующим с пелевинским шахматно-гендерным рассказом [7]:

Исследователи Пелевина называют его творческий метод развеществления иллюзорной действительности постмодернистским, паралогическим (Липовецкий) и даже барочным (Томас Ченис), но, как мы полагаем, точнее было бы назвать его пост-символистским (по принципу “a realibus ad realiora” — «от реального к реальнейшему»), делающим символистическую бинарность текучей во все стороны мысли, веры и стиля. (Как указал нам Марк Липовецкий, подобные опыты по трансформации символизма были характерны для участников «Южинского кружка», с которым Пелевин был какое-то время связан.) Отсюда указанная выше отсылка к поэме Блока и напоминающие технику Андрея Белого приемы историко-мистической интерпретации знаков современности, сквозь которые просвечивают таинственные смыслы и миры [8]. Только в отличие от анархо-христианского и теософского планов символистов Пелевин предлагает буддистскую (или буддистско-компьютерную) модель осмысления «сигналов» переходного, «сломанного» или апокалиптического (Артемий Магун) времени.

В конечном счете транс-социальный «Миттельшпиль» вписывается в строгую систему бинарных оппозиций, мотивированных заглавной шахматной темой и видоизменяющихся (так сказать, меняющих знаки) по мере игры: черное — белое, мужское — женское, военные — штатские, КГБ – ЦРУ, добро и зло, регресс и прогресс, тьма и свет, жизнь и смерть, республика и империя, Россия и Запад, Европа и Азия и т.д. Но нас здесь интересует не столько мировоззренческая повестка Пелевина (она у него в общем и целом всегда одинакова), сколько конкретные исторические реалии и актуальный идеологический материал, трансформируемые в рассказе.

Коротко говоря, из чего сделан «Миттельшпиль»? Ответ на этот вопрос позволит не только вписать рассказ в окружавшую его «плотную» литературно-идеологическую атмосферу, но и лучше понять дальнейшую игру яркого писателя-мастера, представленную в более поздних произведениях-комбинациях.

Завязка

Завязкой медленно развивающегося «Миттельшпиля» является сцена, в которой проститутка Люся (Lucia? Свет?) безуспешно ищущая подходящего клиента, оказывается в ресторане фешенебельной гостиницы «Москва». Героиня смотрит на потолок, где изображена, как она всегда думала, картина сотворения советского мира с титаническими лыжниками или студентами, – мира, «в котором она родилась и выросла», и который уже ушел в небытие со всеми своими салютными цветами, красившими на заре, как пелось в песне братьев Покрассов, «стены древнего Кремля» (единственное в ночном рассказе Пелевина упоминание утра). Речь идет о знаменитом плафоне работы бывшего мирискусника, а впоследствии соцреалиста Евгения Лансере (связующее звено с символистским модерном), изображающем рабочих и колхозниц на балконе во время салюта. Процитируем емкое описание этой фрески современным искусствоведом: «Художнику предстояло расписать центральную часть зала площадью в 128 квадратных метров. Тема — праздничный салют и иллюминация столицы. В последнее десятилетие XX века тематику плафона Лансере, равно как и росписи Казанского вокзала, специалисты классифицируют как мифотворчество советской эпохи, к которому относят и кинокомедии Г. Александрова, музыку И. Дунаевского».

Медитацию Люси прерывает лысый морской офицер, которого она заметила раньше (он вместе с таким же облысевшим напарником пил водку через трубочку). Приведем эту сцену полностью:

Вокруг было почти пусто (значимое слово в эзотерическом лексиконе автора. — И.В.) [9]. За столиком напротив сидели два морских офицера в черной форме — лысые, с гробовыми лицами. Перед каждым желтело по нетронутому стакану с коктейлем, а на полу под столиком стояла бутылка водки — они пили через длинную пластиковую трубочку, передавая ее друг другу таким же спокойным и точным движением, каким, наверно, нажимали кнопки и переключали тумблеры на пультах своего подводного ракетоносца.

«П-а-а-звольте вас пригласить», – неожиданно обращается к Люсе один из этих черных офицеров, без выражения глядя ей в лицо и чуть покачивая длинными руками, по-военному вытянутыми вдоль туловища:

– Куда? – не поняла Люся.

– На танец. Армия – это танец. Танец рождает свободу.

Люся открыла было рот (обратим внимание на эту деталь. – И.В.), а потом неожиданно для самой себя кивнула головой и встала.

Следует описание странного танца:

Черные руки, как замок на чемодане, сщелкнулись у нее за спиной, и офицер стал мелкими шагами ходить между столиков, увлекая Люсю за собой и норовя прижаться к ней своим черным кителем — это был даже не китель, а что-то вроде большой школьной курточки, только большой и с погонами. Перемещался офицер совершенно не в такт музыке. Видно, у него внутри играл свой маленький оркестр, исполнявший что-то медленное и надрывное. Из его рта веяло водкой – не перегаром, а именно холодным и чистым химическим запахом.

«Ты чего лысый-то? – спрашивает Люся, слегка отпихивая офицера от себя, – ведь молодой еще». Ответ черного кажется отголоском знаменитого балладного ответа жениха-мертвеца Людмиле из готической баллады Жуковского («Что до мертвых? что до гроба? / Мертвых дом — земли утроба»):

– Семь лет в стальном гробу-у, – тихо пропел офицер, подняв на последнем слове голос почти до фальцета.

– Шутишь? – спросила Люся.

– В гробу-у, — протянул офицер, и откровенно прижался к ней.

– А ты знаешь хоть, что такое свобода? – отталкивая его, спросила Люся, — знаешь?

Офицер что-то промычал.

Попробуем реконструировать объективную реальность, данную в ощущениях Люси. Сама по себе эта сцена кажется концептуально аллюзионной – от готической скачки на черном коне к могиле, блоковской мечтательной проститутки в мире пьяных мужчин «с глазами кроликов» и механического танца сологубовского Передонова с любовницей Варварой до известной каждому современнику Пелевина сцены из культовой «Ассы» (1987), в которой мнимый офицер ВВС под песню о ВВС танцует с дамой по имени Людмила, непристойно кладя голову ей на грудь.

Примечательно, что в рассказ Пелевина включается целый саундтрек из популярных у молодежи 80-х годов западных меланхолических композиций (вообще меланхолия – главная и основополагающая эмоция «Миттельшпиля»). Так, явление черного офицера, возникшего то ли из «видения красноармейцев» Люси, то ли из пьяной компании, поющей «боевой восточный гимн», предваряется «блеющей музыкой» из антивоенного шлягера группы “Status Quo” «Воу-оу-ю-ин-зи-ами-нау» (1986) [10] и старой песней «АББЫ» «про трубача, луну и так далее» (речь, несомненно, идет о “The Piper” [1980] на тему гаммельнского крысолова, уводящего своей чудной музыкой детей из города: “We’re all following a strange melody / we’re all summoned by a tune / we’re following the piper and we dance beneath the moon”).

Сквозной темой этого музыкального дайджеста являются тема пути к неизвестной (иллюзорной) цели, присутствующая почти во всех примерах (сакраментальное «едем, едем – путь далек»), – от приведенных выше звучащих в ресторане «Москва» песен до завораживающей “Manchester – Liverpool”, неизменно сопровождавшей прогнозы погоды в программе «Время», и композиции “Bad Boys Blue”, которую герои слушают в зеленом автобусе смерти: “A train to nowhere. A train to nowhere…”

Кто же – в реальном и символическом планах рассказа – этот загадочный моряк, танцующий даму под свою внутреннюю музыку?

О какой свободе, порождаемой ритмом, он говорит и о чем он поет?

Наконец, почему он лысый, почему черный и почему офицер?

Памяти Жанра

В бытовом (социальном) плане герой с могильным лицом представляется моряком, потерявшим волосы за время семилетней службы на субмарине (деталь, часто встречающаяся в литературе о подводниках). Стальными гробами в западной и русской литературных традициях принято было называть подводные лодки (так называлась известная книга немецкого мемуариста-подводника Герберта Вернера; этот образ мы находим и в одном из романов любимого Пелевиным патриотического фантаста Ивана Ефремова). В то же время считается, что песню, которую напевает в рассказе этот персонаж, «писатель-постмодернист» придумал «с присущим ему изяществом» сам, стилизуя «мрачноватый фольклор» военнослужащих.

Между тем, в том же самом году, когда был напечатан «Миттельшпиль», в московском экспериментальном театре Бориса Юхананова МИР-2 были поставлены в рамках игры «Жанр» два сценария актера Дмитрия Терциева под названием «Семь лет в стальном гробу». В первом синопсисе молодой офицер, только что из училища, оказывается на подводном ракетоносце, где сталкивается с капитаном-алкоголиком и зловещим матросом из пускового отсека. Зловещий матрос убивает капитана, наводит на главного героя дуло пистолета и нажимает красную кнопку: «До гибели лодки остаются считанные минуты…» Сюжет второго синопсиса, напоминающего по игровой технике пелевинский, приведем ниже:

Семь лет в стальном гробу II. Жанр – Фантастика.

Дмитрий Терциев, 1991.

Молодого выпускника военно-морского училища направляют на службу на подводную лодку-ракетоносец. Но он не знает, что является своего рода живым посланием. Его миссия заключается в том, что в его руку вшита микроскопическая пластинка с генокодом, предназначенным для выведения (из него) людей новой расы – существ-монстров. Живой человек выбран в качестве носителя потому, что пластинка может сохранять жизнеспособность, лишь питаясь от живого организма.

Офицер подводной лодки – идеальный человек для такого рода миссии. Пластинка должна быть извлечена из руки офицера судовым врачом подводной лодки и передана дальше по цепи сверхсекретных институтов и подразделений.

Но второй человек на корабле, знающий о секретной миссии (первый из них – судовой врач) – оказывается двойным агентом. Он устраняет капитана и хочет катапультироваться на поверхность вместе с молодым офицером в заданной точке океана, где их подберут вертолеты конкурирующей всемирной организации, затем извлекут пластинку с генокодом и…

Но агент-двойник, открыв кингстоны подводной лодки, не учел странных отношений, возникших на борту между Константином (имя офицера-донора, носителя пластины) и Александром, одним из офицеров. Капсулы всплытия подготовлены, подводная лодка скоро затонет. Александр врывается в отсек, где двойной агент пытается усадить Константина в капсулу и… Но никто не знал, что генокод в живом организме, если его не извлечь, начинает действовать…

Как видим, название и содержание этих экспериментальных синопсисов о подводниках, чипах, донорах, монстрах, сумасшедшем моряке, пьяном капитане, иностранном агенте, дуле пистолета и неуставных отношениях между двумя офицерами наводят на мысль, что Пелевин в рассказе о советских партийных и гендерных метаморфозах отталкивался именно от этой жанровой игры, в известной степени предвосхищающей будущие сюжеты писателя, вплоть до его последнего романа. Если это так, то имеет смысл говорить о связи (по крайней мере, типологической) литературной технологии Пелевина с лабораторным метафизическим театром Юхананова, в котором, «подобно шахматным фигуркам, движутся персонажи-символы» (Дм. Бавильский). Добавим в качестве материала для размышления, что в основе сюжета другого синопсиса 1991 года под названием «Тайное чудо» (автор Олег Хайбуллин) находится сон, в котором «два знатных рода играют в шахматную партию, которая длится века», – тема, близкая к «Миттельшпилю» Пелевина. Укажем также на аукающийся с эзотерическими экспериментами писателя бредовый сюжет «черной комедии» А. Павлова «Лао-Цзы», датированный тем же годом:

В комнату, где некая Девица готовит салат, по одному приходят посетители (Сократ, Сартр и т.д.) и проявляют свои наклонности, между тем, мертвый Лао-Дзы многозначительно медитирует, а Ф. Ницше сидит по ту сторону добра и зла.

Рок в виде Сартра настигает Сократа и тот умирает. Сартр пробует салат и умирает тоже.

Появляется Маркс и после этого очень страшно умирает.

Наконец Лао-Дзы решает коан после чего умирают все, кто еще жив. Все это провоцирует Ницше на двойное убийство – уже мертвого Лао-Дзы и Девицы, в объятиях коей он умирает сам.

Все оживают, Азии энд.

Согласно любезно предоставленной нам Борисом Юханановым справке, Пелевин заходил в МИР-2, где игра «Жанр» «разыгрывалась до, во время и после Путча» [11].

Сама идея постмодернистской игры, описанной в манифесте Юхананова, заключалась в том, что «жанровый канон», принадлежащий «архаическому уровню человеческого сознания», «живет внутри человека в виде тайного и кармически, генетически ему присущего личного жанра или нескольких жанров». Иначе говоря, жанровый канон проявляется в человеке «как чувство на жанр», похожее «на то чувство, с которым дети самозабвенно играют в войну, размахивая игрушечными пистолетами». Более того, «вневременное пространство личных жанровых канонов встречается с темами, которыми живет настоящее время современной культуры». Отсюда «Жанр» – это способ преображения «реалий настоящего времени», образующий в итоге «мозаичную фреску, на которой многоглавый дракон комментария-террора сражается с неуничтожимым театром» (Из буклета драматической игры «Жанр», 1991–1992). Эта декларация резонирует с творческими экспериментами раннего Пелевина, напоминающими архетипические синопсисы, и, главное, с его идеологией постмодернистской кармы как литературного приема, «сжимающего» исторические реалии в над-(или сквозь-)временную концепцию.

Подводный ужас

В то же время не исключено, что сам Терциев заимствовал этот мем из пелевинского рассказа, если, конечно, последний вышел в свет или стал ему известен раньше. Или, что более вероятно, Терциев и Пелевин использовали общий, но не известный нам, источник. В 1960-е – 1980-е годы тема подводной лодки-гроба – оборотная сторона романтического культа подводного мира «капитана Немо» [12] – была весьма популярна и связывалась с культурном сознании современников с особым метафизическим ужасом, родственным страху перед летаргией XIX века. Достаточно вспомнить известную песню Владимира Высоцкого “S.O.S.” (1967), культовый фильм “Das Boot” Вольфганга Петерсена (1985) и знаменитый боевик с Шоном Коннери “The Hunt for ‘Red October’” (1990; по роману Тома Клэнси), герой которого уводит советский атомоход в Америку. (Любопытно, что советским антагонистом капитана является бдительный и верный режиму политрук и, по всей видимости, сотрудник КГБ по фамилии Putin [актер Питер Фирс], запомнившийся зрителем фразой-мемом: “There is no such thing as privacy in the Soviet Union, Comrade. It’s antithetical to the objective good” [13]).

В сценарии этого фильма нам не удалось найти интересующей нас «гробовой» строки, но она, метафорически говоря, «вытекает» из его сюжета, равно как и из других произведений на тему смерти в подводной лодке, популярных на Западе и в России. Так, в одной из книг, посвященных неизвестным страницам истории российского флота приводится песня, якобы сочиненная в память погибшим в подводной лодке Балтийского флота АГ-15 8 июня 1917 года:

В стальном гробу на дне, на дне пучины,

Уснули вы навек… несчастные сыны…,

Исполнившие долг матроса-гражданина,

Погибнувши за честь и счастие страны.

Ужасна смерть была… о ней лишь вы молились,

Прощаясь, и спеша страданья прекратить,-

С слезами на глазах товарищей просили

Друг другу пулю в лоб немедленно пустить.

И вняв мольбам души, измученной, разбитой,

Раздался звук глухой под сводом роковым…

Один из вас упал, товарищем убитый.

Второй сошел с ума, стал страшным и седым.

Там два еще…потом…потом и остальные,

Надежду потеряв спастись… не умереть…,

Покончили с собой… Их имена святые

Останутся в сердцах на много-много лет.

Впрочем, для нашего исследования не столь уж и важно установление прямого источника рефрена подводника в «Миттельшпиле». Вполне достаточна жанровая аура мотива стального гроба (метафора жизни-смерти, надежда на спасение) как знака современной Пелевину культурной травмы. Ближайшей по времени к пелевинскому рассказу трагедией была гибель советской атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец» 7 апреля 1989 года [14]. В прессе сообщалось, что погибли люди, но «все-таки значительную часть команды удалось спасти рыбакам плавбазы “Алексей Хлобыстов”». Если пофантазировать в терминах Владимира Высоцкого, то подобранными рыбаками «безумными братьями» вполне могли быть моряки-подводники Пелевина.

Современный «рашизм»

Вернемся к сцене разговора Люси с черным офицером о танце и свободе («что такое свобода» – центральная тема всего творчества Пелевина). Ключ к нему (и, как мы полагаем, к историко-идеологическому сюжету этого произведения в целом) мы находим в конце рассказа, когда проигравшие путанам офицеры-маньяки едут в зеленом пазике по белоснежной трассе при свете луны. Один из них (тот, который танцевал с Люсей) просит сослуживца прочитать длинный фрагмент из какого-то толстого белого журнала. Приведем этот значимый фрагмент также целиком:

— Вкус к дисциплине. Дисциплина и благородство. Дисциплина и честь. Дисциплина как проявление созидающей воли. Сознательная любовь к дисциплине. Дисциплина — это порядок. Порядок создает ритм, а ритм рождает свободу. Без дисциплины нет свободы. Беспорядок — это хаос. Хаос — это гнет. Беспорядок — это рабство. Армия — это дисциплина. Здесь, так же как при закалке стали, главное — не перекалить металл, для этого его иногда отпускают…

Офицер просит продолжить чтение – на этот раз «про шинель»:

Лермонтов <…> когда-то назвал кавказскую черкеску лучшим в мире боевым нарядом для мужчин. К горской черкеске как одежде—символу можно теперь смело причислить еще русскую офицерскую шинель. Она совершенна по форме, силуэту и покрою, а главное, что бывает в истории редко, она стала после Бородина и Сталинграда национальная. Ее древний силуэт художник различит на фресках старого письма. Даже если сейчас все беспокойные дизайнеры мира засядут за работу, они не смогут создать одежду совершеннее и благороднее, чем русская офицерская шинель. «Не хватит на то, – как сказал бы полковник Тарас Бульба, — мышиной их натуры».

«Там нет слова полковник», – замечает знающий, очевидно, наизусть этот лапидарный текст товарищ. Тот признается, что действительно взял это слово из другого отрывка их этого сочинения:

Завет отца – отчет, как живешь? Помните полковника Тараса Бульбу? Отцовское начало прежде всего нравственное. В этом…»

Эти сентенции, часто цитируемые поклонниками Пелевина как его собственные афористические фантазмы, являются на самом деле дословными выписками из скандально известного в конце 1980-х годов сочинения (или, как говорил один современник, «блестящей энциклики») русского православного писателя-патриота (курда-езида по происхождению) Карема Багировича Раша (1936 – 2017) «Армия и культура», впервые опубликованного в «Военно-историческом журнале» в августе 1989 года и по приказу министра обороны СССР маршала Д.Т. Язова перепечатанного в газетах всех военных округов и флотов [15]. Это же сочинение, представляющее собой гимн российскому офицерству, воспевавшемуся русской культурной традицией от «Слова о полку Игореве» до Пушкина, Лермонтова и Толстого, печаталось в «Нашем современнике» (май 1990 года), сборнике военных историй 1989 года («Военные приключения. Первый сборник, подготовленный военно-патриотическим литературным объединением «Отечество». Москва: Воениздат, 1989) и (фрагментами) в журнале «Молодая Гвардия», в котором, по Пелевину, московские валютные проститутки прятали свой зеленый заработок (дескать, никому не придет в голову читать этот мезозойский журнал). Карем Раш также включил этот текст в состав своей книжки «Во славу Отечества. Офицер в обществе: долг, честь, подвижничество» (Москва: Патриот, 1990). В декабре 1990 года его трактат был переведен для американского военного журнала “Military Review” [16].

В 1990 году манифест Раша привлек к себе внимание либерального публициста Николая Андреева, напечатавшего в 8-м номере «Огонька» программную статью под названием «Обыкновенный рашизм. СА. Заметки на полях милитаристского сочинения» (именно отсюда пошел термин «рашизм»). Эта статья включала приведенную выше цитату о дисциплине и свободе.

По мнению Андреева, в своей лозунговой апологии милитаризма Раш то ли пародирует, то ли воскрешает казуистический стиль оруэлловских догматов: «Словесные обороты Раша напоминает новояз, которым изъясняются персонажи антиутопии “1984”. В ряд с бессмертными оруэлловскими лозунгами “Война — это мир”, “Любовь – это ненависть” можно поставить афоризм, сформулированный Рашем: “Армия — это и есть культура”» (с. 8). Статья Андреева, в свою очередь, вызвала бурную дискуссию. Тот же «Огонек» опубликовал ответ офицера Военно-Морского флота СССР, возмущенного огульной критикой армии журналистом. Автор письма утверждал, что «на подводных лодках прослужил без малого 9 лет, тонул, горел, нас таких много», но «большинство из нас никак не подходят» под антимилитаристскую схему, предложенную Андреевым.

Черный Полковник

Выяснение источника заветов пелевинских подводников не только указывает на их реальный идеологический прообраз, но и позволяет закончить знаковую цитату, оборванную в рассказе на полуслове: «… в этом единстве любви и долга и заключена сокровенная тайна семьи и сила общества».

«Мысль семейная» вообще занимает в манифесте Раша особое место. Социальная жизнь должна быть основана на полном подчинении – женщины мужчине, мужчины – семье, семьи – армии и государству, государства — Богу. Путь к свободе можно обрести только через такую дисциплину. «Многие газеты и журналы, — сетует автор манифеста, — мутят народ и сеют панику, не дают обществу разглядеть историческую дорогу. Потому люди теряются и ощущают смутное беспокойство. Не все понимают, что огульная критика — признак бессилия». Раш обрушивается на западную «дрыг-музыку» («рок» он переводит как «дрыг» и считает его, наряду с «порно» – новым оружием против России). Взамен он предлагает государственную программу по развитию военной музыки, инструментальной и хоровой (видимо, такая музыка играет внутри черного офицера из рассказа). Нравственный эталон культуры публицист находит в кадетском кодексе чести, сформировавшемся в XVIII веке (сам Раш был известен в 1960-70-е годы как вдохновитель и популяризатор новосибирского фехтовального клуба «Виктория»).

Наконец, Раш подвергает страстной критике феминизацию современных советских мужчин и маскулинизацию женщин (эта тема, наряду с осуждением «интердевочек» и порнографии в литературе и кинематографе, активно обсуждалась в публикациях (не)любимого проститутками журнала «Молодая Гвардия» [17]). «Армия и флот, – заявляет он, – не смогут выполнить своего предназначения, если и впредь на экранах телевизоров вместо летчиков-курсантов будут дрыгаться неряшливые “лабухи”, вместо моряков-подводников — патлатые, бесполые певцы с подсознательными манерами, вместо голубых беретов — “голубые” мужчинки с женскими манерами, вместо жен офицеров с далеких застав — развязные, эмансипированные женщины из породы тех, что отдают своих детей в приюты». Вообще, витийствует Раш, обращаясь к гендерным символам российской духовности, «Кремль — символ мужской и воинский, а монастырь на Девичьем поле — символ женственности» [18].

В патриархальной утопии Раша все должны смотреть на русского офицера как на общественный и нравственный идеал. Среди образцовых российских ратников автор манифеста особенно выделяет «пограничника» Илью Муромца и «маршала победы» Георгия Жукова. (Кажется, что в рассказе Пелевина есть скрытая аллюзия на последнего. Живущая в далеком микрорайоне Крылатское Люся не хочет ехать домой на метро, потому что ей придется в таком случае «полчаса брести по обледенелому проспекту имени какого-то звероящера», вздрагивая «от пьяного хохота в огромных бетонных арках». Единственным географически подходящим топонимом является здесь ведущий в Крылатское проспект имени маршала Жукова – военачальника, известного, по крайней мере в либеральном дискурсе, своей звериной жестокостью).

Трактат Раша заканчивается обращением к «изначальному» литературному тексту «русской культуры» и упоминанием Грядущего Полковника (мы бы добавили – Черного, по ассоциации с известной хунтой, не менее известного буддистского барона из «Чапаева и Пустоты» или «коллективного Алксниса»):

«Слово о полку Игореве» обладает мощным и обновляющим духовным потенциалом, ибо эта песня — святыня сразу трех братских народов: русского, белорусского и украинского. Эта песня — завет первых правороссов времен киевского единства. Пробил час нового единения, час «русского товарищества», о котором пророчествовал неукротимый и благородный полковник Тарас Бульба.

Зачем Пелевину понадобился этот военно-имперский манифест? Как связан он с историческим моментом создания рассказа и с буддистско-шахматной композицией последнего?

Непримиримая борьба

Времени создания «Миттельшпиля», описывающего, судя по включенным в него реалиям, зиму 1990-91 годов [19], мы не знаем, но он точно не мог быть написан после середины мая 1991 года. Сборник «Синий фонарь» был сдан в печать 17 мая – дата весьма символическая для исторического восприятия первой книжки Пелевина, открывавшейся своеобразной аннотацией в форме ромба, в которой утверждалось, что фантастическая «психоделия» этого писателя рождена его эрудицией, «знанием китайской философии, увлечением информатикой, мистикой, метафизикой, магией и еще многими вещами, а самое главное – страшной болью по поводу всего, что творится в нашем разнесчастном “совке”».

17 мая в эфир вышел знаменитый выпуск программы «Пятое колесо» с Сергеем Курехиным о том, что великий большевистский идол Владимир Ленин был грибом и радиоволной.

Этот же день был объявлен днем рождения Всемирной паутины (принятие единого стандарта интернет-страниц во всем мире www – World Wide Web).

17 мая 1991 года датируется закон РСФСР «О чрезвычайном положении». Согласно этому акту, «чрезвычайное положение, вводимое <…> на всей либо на части территории РСФСР», означало «особый правовой режим деятельности органов государственной власти и управления, предприятий, учреждений и организаций, допускающий установленные настоящим Законом ограничения прав и свобод граждан и прав юридических лиц, а также возложение на них дополнительных обязанностей» [20].

А в глобальном, так сказать, контексте, значимом для молодого автора, в майское полнолуние 1991 года отмечался праздник рождения, прозрения и нисхождения Будды в нирвану.

Разумеется, рассказ Пелевина был написан раньше, но политические и культурные «радиоволны» действительности этот исторический «психоделист», безусловно, поймал и зафиксировал в своем творчестве: успехи информатики, ощущение распада общества, ожидания военного переворота, ниспровержение бывших «заветных святынь». (В рассказе остроумно обыгрываются известные постулаты циников Достоевского «Если Бога нет, то какой же я после того капитан?» и «какой он здесь генерал? Это там он был генерал, а здесь [то есть в могиле. – И.В.] пшик!». У Пелевина: «Это ты раньше в гэбухе был полковник, а сейчас такое же говно, как все…»). В свет сборник, включающий «Миттельшпиль», вышел уже после путча (подписан в печать 15 октября 1991 года) и, очевидно, читался в соответствующем контексте (о грозном манифесте Карема Раша, продолжавшего свою литературно-агитационную деятельность, центральные средства массовой информации быстро забыли). Между тем допутчевское происхождение рассказа (время «разгула гласности», формирования офицерских собраний, написания писательских писем, войн патриотических и либеральных изданий, увлечения эзотерикой, операций по коррекции пола, дискуссий об «интердевочках» («Интердевочка» Тодоровского – лидер проката 1989 года) и «гардемаринах» («Гардемарины, вперед!» 1988 года), бесконтактной войны в Персидском заливе и т.п.) принципиально важно: перед нами в прямом смысле произведение о середине игры, когда будущее еще неизвестно, но уже понятно.

Наконец, главным историческим фоном этого крипто-символического рассказа, выведенным на поверхность в его названии, является эпохальный матч-реванш между двумя шахматными гениями, представлявшими, соответственно, «новую» Россию (чемпион Гарри Каспаров) и «ветхий» СССР (претендент Анатолий Карпов). Это «великое противостояние» (название книги чемпиона) воспринималось современники как битва двух противоположных начал, результат которой предвосхищал будущее страны. Долгий до изнеможения матч, начатый в Нью-Йорке и законченный победой Каспарова в Лионе в последний день 1990 года, широко освещался в советской прессе.

Шахматная тема (или, если поиграть в слова, каркас) вводится в пелевинский рассказ жуткой историей о недавнем убийстве подруги Люси, которой в рот убийца вложил шахматную фигуру. О втором случае «шахматного» убийства знакомой проститутки рассказывает Люсе Нелли.

Кульминацией этой темы является ритуальная игра-жертвоприношение, в которую черные офицеры вовлекают героинь. На кожух мотора один из маньяков ставит шахматную доску с поредевшими фигурами, зажигает вокруг нее, как на алтаре, свечи, а у края, занятого черными, водружается «небольшой металлический человек, худой, в пиджаке, со втянутыми щеками и падающей на лоб стальной прядью». Этот идол, которому в жертву первоначально была намечена Нелли, «был сантиметров двадцати ростом, но казался странно огромным, а из-за подрагивающего пламени свечей – еще и живым, совершающим какие-то мелкие бессмысленные движения». Образ оживающего божка отсылает читателя не только к популярным в 80-е годы фильмам ужасов с эзотерическими «фигуринами», но и к пушкинскому «медному истукану», поворачивающему гневный лик к бедному Евгению (так называемый миф об оживающей статуе, описанный Р.О. Якобсоном). В этот момент безразличная к шахматам в прошлом героиня ощущает «драматизм столкновения двух непримиримейших начал, представленных грубыми деревянными фигурками на клетчатом поле».

…Убийцы приносят шило и тазик для крови (вероятная аллюзия на ритуальное жертвоприношение, приписываемое юдофобами эпохи «дела Бейлиса» евреям). Один из них (Валера) требует, чтобы Нелли сделала ход белыми. Она в ужасе передвигает коня, но не по правилам. «Конь так не ходит <…> Ты хочешь, чтобы он опять проиграл?» – восклицает маньяк, очевидно, имея ввиду металлического человечка [21]. Далее события развиваются очень быстро:

Нелли, видимо, наконец поняла, что происходящее действительно происходит. Она схватила металлического человека за голову и с криком обрушила его кубический постамент под его ногами на черную пилотку Валеры, который сразу же, будто по уговору, свалился в ступенчатую яму и передней двери.

Черный офицер и его напарник оказываются повержены и обезоружены. Путаны берут маньяков в плен, а железного человека забирают в качестве трофея. Дома, в квартире Нелли в шестнадцатиэтажке в Крылатском, выясняется, чей бюст послужил отважной проститутке орудием освобождения:

— «Изделие карпов» (с маленькой буквы! – И.В.), – вслух прочитала она надпись на маленькой серой бумажке, приклеенной к кубическому пьедесталу.

— Каких карпов, — сказала Нелли, снимая свой кожаный балахон. — Это

советское.

Люся непонимающе подняла на нее глаза.

— Карпы, — объяснила Нелли, отбирая изделие, — это на милицейском языке американцы.

Фотографий бюста (изделия) бывшего чемпиона мира в пиджаке и с челкой на лбу нам обнаружить не удалось, но в шахматных анналах сохранилась история о такой статуэтке, подготовленной к более раннему состязанию вечных противников. «В декабре восемьдесят пятого года, — вспоминал А. Арканов, — я увидел в магазине сувениров на улице Горького бюст чемпиона мира Анатолия Карпова, который должен был поступить в продажу накануне матча в зале Чайковского, но на прилавке он появился, когда чемпионом мира уже сделался Гарри Каспаров».

Замечательно, что демонизированный образ Карпова в рассказе оказывается уже подготовлен загодя. Так, среди жертв маньяка, упоминавшихся ранее, была некая путана из гостиницы «Космос» по имени Танька Поликарпова, найденная с ладьей во рту. (Еще более замечательно, хотя и научно никак не объяснимо, то, что уже после публикации рассказа Пелевина тема маньяка-шахматиста реализуется в районе, примыкающем к шестнадцатиэтажке писателя в Северном Чертаново, – жуткая история о битцевском маньяке Пичужкине, поставившем целью убить 64 человека, по количеству клеток на шахматной доске.)

Охота маньяков на проституток (традиционный сюжет психологических триллеров и детективов, обычно объясняемый психологическими комплексами и семейными травами серийных убийц) оказывается в пелевинском рассказе своеобразным политическим заветом сталиниста Карема Раша (и «Молодой Гвардии»), преломленным в форме шахматной паранойи.

Марк Липовецкий любезно обратил наше внимание на еще один – научно-фантастический — источник пелевинской метафоры исторических шахмат – «Град обреченный» братьев Стругацких. Законченный в 1975 году, роман был опубликован в 1988-1989 в журнале «Нева» (в 1990 году он был удостоен Беляевской премии в категории «Фантастическая книга»). В кульминационной сцене этого произведения герой играет в живые шахматы с Великим Стратегом, в образе которого угадывается Иосиф Сталин (ср. офицеров-сталинистов в «Миттельшпиле»), а фигурами являются инкарнации маршала Буденного, Тухачевского и, возможно Троцкого (в голубом пенсне): «Великий Стратег стал великим именно потому, что понял (а может быть, знал от рождения): выигрывает вовсе не тот, кто умеет играть по всем правилам; выигрывает тот, кто умеет отказаться в нужный момент от всех правил, навязать игре свои правила, неизвестные противнику, а когда понадобится — отказаться от них. Кто сказал, что свои фигуры менее опасны, чем фигуры противника? Вздор, свои фигуры гораздо более опасны <…>». Как подчеркивает Липовецкий, в тексте Стругацких «не очень понятно, кто эти “наши”, которыми он вынужден жертвовать». Герой в итоге догадывается, что в эту игру «играют не соперники, играют именно партнеры, союзники, игра идет в одни-единственные ворота, никто не проигрывает, все только выигрывают… кроме тех, конечно, кто не доживет до победы…»

Ожившие шахматы

Уставившись на фигуру с железным гроссмейстером в центре ковра, Нелли неожиданно (на самом деле – в соответствии с заданной автором интерпретационной парадигмой) начинает рассуждать о символическом смысле шахмат, столь драматически ворвавшихся в их жизнь:

— Знаешь, — сказала она, — я в какой-то книге читала такую сказку. Будто бы на равнине воюют две армии, а над ними — огромная гора. И на вершине сидят два мага и играют в шахматы. Когда кто-нибудь из них ходит, одна из армий внизу приходит в движение. Если берет фигуру, внизу гибнут солдаты. И если один выигрывает, то армия второго гибнет.

Люся признается, что тоже видела что-то похожее – в третьей серии «Звездных войн», где «Дар Ветер» (героиня Пелевина называет персонажа из фильма Евгения Шерстобитова «Туманность Андромеды» по фантастическому роману Ивана Ефремова вместо правильного Дарта Вейдера из кино-саги Ддорджа Лукаса – черного воина в фашистско-самурайском шлеме) «дерется с этим, как его, на своем звездолете, а внизу, на планете, все как бы повторяется». Имеется в виду знаменитая дуэль отца и сына Скайуокеров в финале третьего фильма саги «Звездные войны» «Возвращения джедая» [1983]. В фильме (и компьютерной игре на этот сюжет) судьбоносная дуэль на орбите в тронном зале императора тесно связана со сражением повстанцев с войсками Империи. Нелли интерпретирует эту коллизию по-своему:

– <…> может, все совсем наоборот?

– Наоборот?

– Ну да. Наоборот. Когда какой-нибудь отряд одной армии наступает или отходит, одному из магов приходится делать ход. А когда солдаты другого гибнут, он берет у него фигуру.

«По-моему, никакой разницы, – заключает Люся этот философский диалог о движущих силах истории. – И вообще, как посмотреть… Постой, ты что, намекаешь, что мы…» «Или они, – замечает Нелли, кивая головой куда-то вверх: «Ты это правильно сказала, что нет разницы».

Сказочный сюжет, который вспоминает Люся, хорошо известен (вспомним, например, «живые шахматы» в «Алисе в Зазеркалье» или в «Мастере и Маргарите» Булгакова). Но речь здесь, кажется, идет о китайских «шахматах горных волшебников» (сянци) и связанных с ним даосским представлением об этой игре как модели жизни, в которой состязаются (переплетаются) два дополняющих друг друга начала. Иными словами, героини, оказавшиеся одновременно игроками и фигурами большой игры, переживают здесь момент духовного откровения (частый прием в архетипическом сюжете Пелевина):

– А что это за две армии? – спросила Люся. – Добро и зло?

– Прогресс и реакция, – сказала Нелли таким тоном, что Люся засмеялась. – Не знаю я. Давай-ка лучше посмотрим.

– Слушай, – сказала через некоторое время Люся, – как интересно получается. Я все думаю про это твое наоборот с шахматами. И сейчас подумала – ведь если, например, мы – прогрессивное явление, то тогда прогресс – это мы?

– Sure, – ответила Нелли.

В этот момент шахматная доска переносится рассказчиком на экран включенного Нелли телевизора (еще одна мнимая реальность). «Невысокий полный человек в очках, стоящий возле настенной шахматной доски» (шахматный комментатор Центрального телевидения А. С. Суэтин?) рассказывает о том, как «неожиданно развивались события при доигрывании очередной партии чемпионата мира по шахматам»:

Отложенная при явном преимуществе черных, игра приобрела неожиданное и интересное развитие после парадоксального хода белой ладьи…

<…> – Один из двух офицеров… простите, слонов, составлявших основу

позиции черных, оказался под ударом, причем удар этот ему нанес, если можно

так выразиться, сам претендент, не сумевший при домашнем анализе партии

учесть всех последствий непродуманного на первый взгляд хода коня белых.

На экране мелькнули крупные пальцы комментатора и профиль белого коня.

– Белопольный слон черных вынужден уйти… <…> а положение чернопольного становится практически безнадежным.

Комментатор потыкал сначала в белые, а потом в черные фигурки на доске,

покрутил рукой в воздухе и печально улыбнулся.

– О том, чем закончилась партия, станет известно, как я надеюсь, к

вечернему выпуску «Новостей».

Иначе говоря, неожиданный перелом в партии Каспарова (белые) – Карпова (черные) оказывается предопределен спонтанным «ходом» Нелли, нанесшей претенденту во время приключения в лесу удар его собственным бюстом. (Согласно сеньор-тренеру ФИДЕ Геннадию Ефимовичу Несису, любезно обсудившему, по нашей просьбе, пелевинское описание этой партии с историком шахмат Вадимом Файбисовичем и гроссмейстером Александром Халифманом, в матче в Лионе описанной ситуации не было. Несис полагает, что в тексте описана ситуация из 22-й партии матча 1986 года – знаменитый записанный выигрывающий ход конем на d7 [22]. «А может быть, это просто фантазия автора», – заключает эксперт).

Духовное прозрение героинь (ой, боюсь, сквозь меня говорит сейчас какой-то лев толстой) предшествует в рассказе их психо-физическому узнаванию. «“Время” кончилось», – сообщает повествователь, подруги, оказавшиеся шахматными фигурами (или шахматистами) в исторической игре, переплетаются в гомоэротическом акте с клишированными фразами («Ты у меня первая») и вскоре выясняют, что в прошлом они были мужчинами и членами одной комсомольской ячейки [23]. Впрочем, если маятник исторических весов качнется назад, они вернутся в строй, ибо «у нас с тобой опыт работы есть» [24].

Иными словами, позднесоветская жизнь в символическом плане рассказа представляет собой вечный миттельшпиль, только не тех привычных нам азартных «военных» шахмат, в которые играли Каспаров и Карпов, а, скорее, китайского аналога этой игры, предполагающего не уничтожение противника, но медитацию, погружение в самое себя, метаморфозу (превращения фигур) и, если заслужишь, внутреннее освобождение [25].

«Ян и инь, — разъяснял Павел Бондаревский в популярной статье о буддистской философии, напечатанной в “Мире книг” в 1988 году, — присутствует в шахматах как в виде темных и светлых полей доски, так и темных и светлых фигур; причем и здесь силы ян и инь, противоборствуя, порой взаимодействуют и переходят одна в другую (например, король может найти убежище за пешкой противника и получить мат, будучи зажатым своими же фигурами). <…> Ведь если <…> “И-Цзин” создан для того, чтобы заставить заговорить “дневник жизни”, записанный на “свитках” молекул ДНК, то не предписывалось ли шахматам инсценировать тот же самый “дневник” и стать зримой, действующей “моделью жизни”, моделью построенной по “чертежам”, содержащимся в таинственной китайской “Книге перемен”?») (с. 79-80).

Приведенная цитата может служить неплохим «предваряющим» комментарием к рассказу Пелевина, в отрочестве зачитывавшегося научно-популярной литературой о буддизме и эзотерике и начинавшего свою карьеру в журнале «Наука и религия». Cимволично, что дебютный мистический рассказ Пелевина «Колдун Игнат и люди» вышел именно в этом журнале в декабре 1989 года, причем, по версии авторов «Пелевина и поколения пустоты», этот рассказ был напечатан там, потому что на странице осталось место в материале «Я играл в оригинальные шахматы», подписанного Г. Демирчоглян, профессор, Э. Касабян [26]. Этот странный научно-популярный текст удивительно близок по концепции пелевинскому историко-символистскому мировоззрению. «Взглядываясь в богатый динамическими событиями XX век, — пишут авторы, — порой забываешь о неумолимом детерминизме истории, и вся система причинно-следственных связей представляется нам порой лишь совокупностью явлений случайных, способных оказаться и совершенно иными». Обладай мы машиной времени, продолжают они, мы могли бы отвести руку убийцы Гаврилы Принципа или остановить Шикльгрубера и национал-социализм, но, увы, все эти фигуры и идеи уже витали в воздухе. «У нас есть подозрение, — утвержают авторы, — что так называемое “витание идей в воздухе” не только метафора, но и явление, требующее серьезного изучения. Почему те или иные комплексы идей “вызревают” практически одновременно в разных местах и у разных людей, зачастую не подозревающих о существовании друг друга?» (с. 27). Ответ на этот вопрос они находят в истории научной мысли армянского химика, а в прошлом выпускника духовной семинарии Ваагна Степановича Демирчогляна, предсказавшего существование изотопов и попытавшегося «построить периодическую систему, основанную на данных циклического строения ядер», которую он назвал «циклической системой». Название статьи восходит к высказыванию самого ученого, сравнившего свою научную деятельность с шахматной игрой:

Я играл в оригинальные шахматы. Причем в этой своеобразной и оригинальной игре моим партнером был искуснейший и хитрый гроссмейстер, каким только может быть природа. Игра велась не на обыкновенной шахматной доске, а на пяти прямоугольных сетках, наложенных друг на друга параллельно. В этой игре фигурами служили воображаемые протоны и электроны. Ввиду того, что мой партнер был бессловесен, то таковые делал сам автор, строго придерживаясь установленных правил, причем у нас присутствовал такой строгий и правдивый контроллер, как законы физики и химии. Маленькая оплошность или неправильный ход тотчас же обнаруживались в том, что получался атомный вес или электрический заряд ядра, не соответствующий опытным данным. В таких случаях игра начиналась вновь и продолжалась до сих пор, пока он подучились опытные данные» (с. 38-29).

«Так уж устроены люди, — заключают авторы материала, — что искры неукротимого любопытства могут вспыхнуть в любой благоприятный момент в любом месте. Может, это и трагедия, а может, и счастье, но так уж устроен человек: ему непременно надо допытаться, что “там, внутри”. Этого соблазна ему никогда не преодолеть” (c. 29). Под этими словами на журнальной странице находится черная линия, отделяющая историю о шахматной игре с природой от пелевинского рассказа о колдуне.

Не будет преувеличением назвать признание загадочного армянского физика мировоззренческим синопсисом пелевинской сциентистско-мистической «игры» с историческими циклами-силами, понятыми как части единой системы природы, — игры, в которую оказались вовлечены героини «Миттельшпиля» и вся позднесоветская страна.

Вечная игра

А что же незадачливые офицеры-маньяки, преисполненные откровений Карема Раша? Мы полагаем, что лапидарные парадоксы этого певца армии как культуры (и наоборот), напомнившие либеральному журналисту «Огонька» апофегмы из антиутопии Оруэлла о 1984 годе, в пелевинском контексте, скорее, отсылают к древним принципам китайских легистов, воспевавших бесприкословную дисциплину, военный ритм и полное подчинение индивидуума семье и государству.

В этом милитаристском контексте заметим, что опробованный Пелевиным в «Миттельшпиле» прием анонимного (замаскированного и вплетенного в текст) цитирования идеологического источника впоследствии будет использован им в одной из символически значимых сцен «Чапаева и пустоты» (1996), где безумец Сердюк накануне встречи с загадочным коммерсантом-самураем г-ном Кавабатой вычитывает из лежащей на коленях соседа в метро брошюры о «японском милитаризме» фрагмент об «он» (то есть «“долге благодарности” ребенка к родителям, вассала к сюзерену, гражданина к государству»), «гири» («“обязанность, обязательство”, требующие от каждого человека действовать в согласии с его положением и местом в обществе») и готовности японца принести себя в жертву во имя «социального, профессионального и человеческого кодекса поведения». Как мы установили, весь этот отрывок представляет собой дословную цитату из статьи известной японистки Н.Г. Агариной «Смерть во имя любви (о драмах Мондзаэмона Тикамацу)» (1993) [27].

Если наша интерпретация верна, то в рассказе Пелевина военному легизму (равно как и жертвенному кодексу чести японского самурая), проявляющемуся в современном рашизме, противостоит даосское представление о свободе, связанное с созерцательными транссексуалками (“Dhamma and discipline has but one taste, the taste of liberation” [28]), отказывающимися от мести и отпускающими убийц восвояси [29]. По мнению опытной Нелли, неожиданно ссылающейся на тираж «Молодой Гвардии» (для справки, в 1990 году последний составлял 725000 экземпляров), маньяки-отморозки по-своему нужны, ибо выступают в роли санитаров леса, регулирующих популяцию. Сердобольная героиня даже выбрасывает офицерам из окна для прокорма две коробки зефира в шоколаде (еще одна реинкарнация черного и белого), батон сервелата, булку хлеба и несколько банок пива.

По сути дела, персонажи рассказа играют в противоположные варианты буддистских шахмат – условно говоря, медитативный (ищущий «срединный путь») и милитаристский (ищущий возмездия и власти), но оба эти варианта принимаются автором как неуничтожимые формы жизни (не отсюда ли чувствующееся во многих его произведениях «скромное обаяние» патриотического милитаризма?). В конечном итоге в «Миттельшпиле», как в жизни, ничего не происходит, ничего не меняется, и это «ничего» порождает бесконечную «ничью» и такую же бесконечную грусть.

В финале рассказа сестры-офицеры Варя и Тамара расстаются и превращаются в прямом смысле слова в шахматные фигуры загадочной исторической партии. Первый «офицер с воем» выбегает на дорогу, и, не оглядываясь, «диагонально» бежит «по огромному квадрату снежной целины» «навстречу заснеженному лесу и Луне, теперь уже окончательно белой». В его движениях, по словам повествователя, открывается «что-то неуклюже-слоновье», но перемещается он все же «довольно быстро» (ср. в приведенном выше описании партии Карпова и Каспарова: «Белопольный слон черных вынужден уйти»). В свою очередь, второй офицер (безумная Варвара) принимает решение продолжать «непримиримую борьбу», хотя положение этого чернопольного слона и кажется «практически безнадежным». Он молча глядит на «черную фигурку, постепенно уменьшавшуюся на ровном белом поле», и, когда эта родная фигурка исчезает из виду, по его щеке проползает «маленькая блестящая слеза», срывается с подбородка на мундир, «а оставленная ею дорожка» высыхает.

Эта пародия на сентиментальный топос скупой слезы офицера [30] разворачивается в замечательную коду, имитирующую архетипический финал соцреалистического жанра, из которого вышли (по крайней мере, в советской перспективе) эти две черные офицерские фигуры:

– Семь лет в стальном гробу-у, – тихо запел он навстречу новому дню и широкой, как жизнь, дороге.

Не будет преувеличением сказать, что «реалистической ипостасью» стального гроба здесь оказывается не советский подводный атомоход (никакого ракетоносца «Тамбова» не было и едва ли героини, поменявшие пол и лишившиеся в результации операций волос, плавали на этом судне), но несущийся по пустой России от смерти генсека Андропова (9 февраля 1984) [31] и начала поединка между Карповым и Каспаровым (10 сентября 1984) до кануна ГКЧП маленький зеленый автобус маньяка-милитариста (неустойчивые нелепые пазики называли гробами на колесах и нередко использовали в ритуальных целях) – очередная реинкарнация коня Людмилы, железной птицы-тройки, кровавого бронепоезда и “train to nowhere” (предвосхищение заглавного символа «Желтой стрелы» Пелевина 1993 года), движущегося против часовой стрелки быстротекущей жизни. А над этим движущимся гробом, равно как и над высоткой в Крылатском и ливонским лесом в старой балладе, висит полная «окончательно белая» Луна – один из ликов Будды, воплощение женского начала и, как писал в годы юности Пелевина эксперт по китайскому буддизму, символ единства во множестве, отражающий «неуловимый характер абсолюта, чистоту и естественность сияния, способность передавать свою сущность конкретным вещам эмпирического мира “без усилий”, вследствие лишь характера своей природы», «в силу собственной ясности» [32]. Заметим, что в 1990-м году полнолуние пришлось на последний день года и завершение очередного поединка шахматного матча века, результат которого безуспешно пытались изменить в тот исторический момент офицеры-маньяки.

Заключение

На этой светлой ноте мы хотели бы закончить нашу и без того уже затянувшуюся ночную прогулку по литературному лесу политико-символического рассказа Пелевина. Еще раз подчеркнем, что нас в этой работе прежде всего интересовала трансформация реального исторического и культурного материала, отобранного и оформленного автором. Мы полагаем, что при всей своей феерической многосоставности пелевинский текст является не столько постмодернистским в более или менее традиционном значении этого термина (смешение высокого и низкого, пародическая интертекстуальность, деконструкция абсолютного смысла и идеологизма, «компьютерное» конструирование виртуальной реальности и авторского образа, тотальная ирония, демонстративный отказ от исторического реализма и эстетического модернизма, эскапизм и т.п.), сколько пост-символистским (более соответствующая методу Пелевина форма протеического постмодернизма, заостренного на одной, но пламенной, идее). Как уже не раз отмечалось [33], Пелевин – писатель очень серьезный, сентиментальный (вспомним слова из преамбулы к «Синему фонарю» об авторском сострадании жителям несчастного «совка») и даже навязчиво дидактический. Метафорически говоря, современный читатель «Миттельшпиля» должен пить крепкий многосоставный коктейль этого рассказа из одной идеологической (буддистской по производству) трубочки.

Наконец, как мы постарались показать, этот рассказ просто невозможно оторвать от его «века». Будучи автором остро политическим, Пелевин воспринимает современные исторические катаклизмы как конкретные проявления действия или своего рода живые реинкарнации высших сил («<п>елевинский мистицизм, – справедливо замечает о его более поздних проиведениях Артемий Магун, – только подчеркивает действительно политическое содержание его романов»). Рассыпанные в рассказе исторические детали не анигилируются повествованием, как бессмысленные и беспокойные сны, но переходят, согласно общему замыслу, на новый уровень интерпретации политической «жизни» и более высокий уровень историзма. Вообще социальные иллюзии у Пелевина можно назвать, по аналогии с военными кораблями, идееносителями. Парадоксальным образом методологически он гораздо ближе к Блоку с его фонарем, аптекой, незнакомками и соловьевской апокалиптикой, Белому с его проступающими в петербургской действительности скулами антихриста и эзотерической теософией или Сологубу с его недотыкомкой, Передоновым и демонизмом, нежели к писателям, обычно причисляемым к «бессистемным» постмодернистам, меняющим и выбрасывающим идеологии, как перчатки.

И в заключение два слова о рисках, связанных с толкованиями мистической литературы такого рода. Уже по завершении работы над этой статьей автор совершенно неожиданно наткнулся на следующий абзац из более раннего патриотического сочинения Карема Раша, перепечатанного в 1990 году:

Илья Виницкий дает, как всегда, советы, и, разумеется, шепотом. Он даже о погоде говорит шепотом. А на советы он мастер. Не умея фехтовать, Виницкий яростно советует даже во время боя. Ребята утверждают, что его тактические замыслы не лишены смысла (Карем Раш. Сибиряки. Повести. Москва: Военное издательство, 1990. С. 184).

Хотя речь здесь идет о реальном докторе из новосибирского фехтовального клуба К.Б. Раша «Виктория», такого вписывающегося в философию «Миттельшпиля» удара со стороны классика мы никак не ожидали. Кто кем играет? Кто кого сочиняет? Кто кого интерпретирует? Чувствую, как будто сам попал под горячую десницу приглашенного из пустоты Командора. Доигрался, одним словом.

[*] Глава из будущей книги о литературе и политическом мистицизме.

[1] Использование той же аллюзии в «Чапаеве и Пустоте» (1996) отмечено Софьей Хаги (Pelevin Companion, p. 28). Попутно заметим, что хозяин усадьбы «Шахматово» любил шахматы, но был слабым игроком (Пяст; Шкловский). В XXI веке шахматный символизм поэмы был замечен и использован художниками-инсталляторами – проект «Сиреневых шахмат 12Х12» в музее-усадьбе Блока, римейк этого арт-проекта «Орфические шахматы 12Х12» в Музее Истории России (бывшем Музее Революции) в 2017 году. В 2021 году этот арт-проект был представлен на выставке «Оммажи» с вывешенным на красном кумаче лозунгом: «Вся власть поэтическому собранию!»: «На черно-белых квадратах все — кроме короля и королевы. «Ветер, ветер…» — на каждой огромной шахматной фигуре, а их 12, цитаты из знаменитой поэмы Блока, которые врезались в нашу память со школы…» В связи с этим проектом Михаил Погарский написал одноименную поэму с характерной черно-белой символикой: «Двенадцать бродячих строк. / И мечущий бисер автор. / Поэт – Александр Блок. / <…> На белом снегу историй. / На черном ветру стихий, / В безумии аллегорий. / Рождается новый стиль».

[2] Улице Горького было возвращено историческое название Тверская в начале 1990 года.

[3] Ср. хрестоматийное: «От здания к зданию / Протянут канат. / На канате — плакат: / «Вся власть Учредительному / обранию!» / Старушка убивается — плачет, / Никак не поймет, что значит».

[4] По словам исследовательницы, «пытаясь приспособиться к сложившейся ситуации», герои рассказа «хотят уничтожить в себе все старое, атрофированное, но, не умея этого, терзают себя еще сильнее».

[5] Ср. «рождественский» зачин статьи Е. Котовой «Метаморфозы» (Гудок, 22 ноября 1990), перекликающийся с зимним пейзажем «Миттельшпиля»: «Смеркалось. Ледяной ветер трепал оголенные ветви деревьев, швырял мокрый снег в освещенные окна операционной. Только что здесь появилась на свет новая женщина. Но жизнь свою ей придется начинать в двадцать с лишним лет – еще вчера она была застенчивым юношей… Тема подобных удивительных метаморфоз вызывает в последнее время неизменный интерес публики и буквально не сходит со страниц газет».

[6] Возможно, отсылка к одному из представителей династии советских хирургов Вишневских (например, урологу-имплантологу Александру Вишневскому).

[7] Рисунки А. Яцкевича использованы в оформлении переплета книги Пелевина с трансформационным названием «Диалектика Переходного Периода из Ниоткуда в Никуда» (изд. 2007).

[8] Этот метод представлен в лучших произведениях Пелевина, например, в «Хрустальном мире» и «Чапаеве и Пустоте».

[9] Чуть позже на вопрос путаны Нелли о том, как обстоят профессиональные дела в гостинице «Москва», Люся отвечает: «Пустота <…> пьяные матросы какие-то и совки» (с. 222).

[10] “They blow their horns and march along / They drum their drums and look so strong. / You’d think that nothing in the world was wrong”.

[11] Премьера ЖАНРа состоялась в московской галерее «Оранжерея». Спектакль игрался в детском саду на Чеховской, в Центре современного искусства и в московском театре «Школа Драматического Искусства». В августе 1991 года должен был пройти второй цикл показов проекта ЖАНР, но случился путч, заставивший участников МИР-2 поменять планы: «Они устроили уличную акцию, проходившую в довольно тревожной атмосфере, в декорациях реальных баррикад и танков» (Анна Павленко).

[12] В рассказе Пелевина сентиментальный офицер Вадим, заговаривая зубы попавшим в ловушку путанам, воспроизводит чуть ли полный набор штампов советской романтической маринистики, списанных, как мы полагаем, из какого-то не найденного нами пока источника (то ли научно-популярной передачи, вроде «Клуба знаменитых капитанов», то ли приключенческого фильма-боевика, вроде «Тайны двух океанов» по роману Адамова, то ли научно-фантастического фильма, вроде «Соляриса»: «Океан, — говорил Вадим, обнимая Нелли за плечи, — огромен. Во все стороны, куда ни посмотришь, уходит его бесконечный серый простор. Сверху — далекий звездный купол с плывущими облаками… Толща воды… Огромные подводные небеса, сначала светло-зеленые, потом — темно-синие, и так на сотни, тысячи километров. Гигантские киты, хищные акулы, таинственные существа глубин… И вот, представь, в этой безжалостной вселенной висит тоненькая скорлупка нашей подводной лодки, такая… такая, если вдуматься, крохотная… И горит желтой точкой иллюминатор в борту, а за ним — партсобрание, и Валера делает доклад. А вокруг — пойми! — океан… Древний великий океан…». (Ср. в «Солярисе» Лема [1987]: «Как безжалостна Вселенная ! Как мало в ней уголков , где могла бы зародиться и существовать жизнь, как слаба и беспомощна эта жизнь против огня и холода, этих двух полюсов бытия!» «При-е-ха-ли», — прерывает монолог романтического сослужица Валера.

[13] Главный герой фильма капитан Рамиус вступает в схватку с этим представителем советской власти и убивает его: “Ramius strains, using all of his strength until Putin’s neck shatters and his face goes slack <…> Dying, Putin stares into Ramius’ face”.

[14] Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного Совета ССР и Совет Министров СССР откликнулись на эту катастрофу коротким информационным сообщением: «7 апреля на торпедной подводной лодке с атомной энергоустановкой, находившейся в нейтральных водах в Норвежском море, возник пожар. Принятыми экипажем мерами ликвидировать его не удалось. Лодка затонула. Имеются человеческие жертвы. Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного Совета ССР и Совет министров СССР выражают глубокое соболезнование семьям, родственникам и близким погибших».

[15] Ср. в трактате Раша: «Какие темы мы можем предложить молодежи? Вкус к дисциплине. Дисциплина и благородство. Дисциплина и честь. Дисциплина как проявление созидающей воли. Сознательная любовь к дисциплине. Дисциплина — это порядок. Порядок создает ритм, а ритм рождает свободу. Без дисциплины нет свободы. Беспорядок — это хаос. Хаос — это гнет. Беспорядок — это рабство. Армия — это дисциплина. Здесь так же, как при закалке стали, главное — не перекалить металл, для этого его иногда «отпускают»; «Лермонтов когда-то назвал кавказскую черкеску лучшим в мире боевым нарядом для мужчин. К горской черкеске как одежде—символу можно теперь смело причислить еще русскую офицерскую шинель. Она совершенна по форме, силуэту и покрою, а главное, что бывает в истории редко, она стала после Бородина и Сталинграда национальная. Ее древний силуэт художник различит на фресках старого письма. Даже если сейчас все беспокойные дизайнеры мира засядут за работу, они не смогут создать одежду совершеннее и благороднее, чем русская офицерская шинель. «Не хватит на то, – как сказал бы Тарас Бульба, — мышиной их натуры». Ибо это одеяние русского боевого товарищества, которое сплотило в войне с фашизмом в братском боевом союзе татар и грузин, русских, белорусов, башкир и украинцев».

[16] “A taste for discipline. Discipline and nobility. Discipline and honor. Discipline as a manifestation of creative will. The conscious love for discipline. Discipline that is order. Order creates rhythm and rhythm gives birth to freedom. Disorder that is chaos. Chaos that is oppression. Disorder that is slavery. The army that is discipline. Here as in the hardening of steel the main thing is not to overheat the metal for that they sometimes let go of it” (p. 10).

[17] Юрий Дьяконов в статье «Кому нужно перевернутое кино?» (Молодая гвардия. №11. 1990) писал, что «образ валютной проститутки — одна из колоритнейших фигур нынешнего киноискусства. Героини фильмов “Интердевочка”, “Хау ду го ду”, “Группа риска”, “На дне”, “Сколько стоит любовь”, “Достоинство, или Тайна улыбк”» и других — являются, по мнению актрисы Е. Яковлевой (“Интердевочка”), выразителями протеста против демагогии, лжи и несправедливости современной жизни. Как хотите, но получается, что женщины, не являющиеся проститутками, — презренные конформистки, предающие идеалы перестройки. В этой связи образ советской проститутки (как и образ деятеля контркультуры) вырастает в фигуру народного борца, в фигуру поистине героическую. Вот он, наконец, искомый “идеал”». Современный кинематограф, продолжает критик, многое делает для того, чтобы возвысить профессию проститутки – «эту многовариантность “многовариантных половых связей”, эротику под любым соусом».

[18] Журналист нью-йоркского «Нового русского слова» заподозрил в манифесте Раша неправославные и нерусские корни: «Таков новый православный догмат, вводимый езидом-солнцепоклонником, как определяет себя сам Карем Раш, курд по национальности. Не то беда, что ты курд, — хочется сказать, приспосабливая пушкинскую эмиграмму к нынешним реальностям, — беда, что ты Гарем Раж — именно так окрестили Карема Раша современные зубоскалы».

[19] Скорее всего, действие рассказа разворачивается в конце 1990 года, до «павловской» реформы, на которую нет никаких намеков. В одном из эпизодов переодетый сотрудник Внешэкономбанка пытается разузнать у интердевочек, какой сейчас курс доллара («гринов») на «черном рынке». 10 декабря 1990 года газета «Коммерсант» сообщала, со ссылкой на источники во Внешэкономбанке, о кризисной ситуации, связанной с последствиями недавних законодательных мер о фрмировании валютных фондов СССР, сделавших валютно-финансовые операции «доступными все большему числу коммерческих банков», но подорвавших позиции Внешэкономбанка.

[20] Закон РСФСР от 17 мая 1991 г. № 1253-I «О чрезвычайном положении» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 22. Ст. 773.

[21] Софья Хаги в связи с этой сценой напомнила нам об эпизоде из культовых «Трез мушкетеров», где д’Артаньян и Ришелье играют в шахматы: «мушкетер делает ход, кардинал говорит “Так нельзя. Так Вы теряете коня”. Д’Артаньян: “Ну и пусть”».

[22] По воспоминаниям Арканова, эту отложенную 22-ю партию матча комментировал для Москвы Суэтин.

[23] Секретарь райкома комсомола Цырук (будущая Нелли) в свое время назвал своего помощника Андрона (будущая Люся) Гнидой и завел на него персональное дело за нарисованного на агитстенде «Ленина в перчатках» и «Дзержинского без тени». Обратим внимание на характерные для будущего Пелевина приемы смешения революционной и современной эпох и каламбурного обыгрывания идеологических штампов и народных суеверий (зд. ленинская статья о «революции в белых перчатках» и мотив вурдулака, не отбрасывающего тени).

[24] Заметим, что впоследствии образ состарившейся транссексуалки Нелли из «Миттельшпиля» Пелевин перенесет в «Священную книгу оборотня» (2004): эта «уродина с комсомольским прошлым, делала больше бабок, чем молодые девочки с модельной внешностью». Выскажем осторожное предположение, что в романе 2004 года преломляется и образ Люси, обладательницы роскошной лисьей шубы, из «Миттельшпиля» (догадайтесь, в ком).

[25] «Апофатическую» формулировку заключительного откровения героинь предложил в свое время Константин Кустанович в статье «Два буддиста, два веселых друга – Буддизм и постмодернизм в произведениях Виктора Пелевина и Бориса Гребенщикова». Партия, в которую попали героини повторяется на чемпионате мира по шахматам, «так что, вопрос, кто наши герои – мужчины или женщины, шахматные фигуры или путаны, офицеры-подводники или шахматисты, разыгрывающие интересную партию, – этот вопрос остается без ответа», причем «кто кем играет, тоже непонятно: игроки ли разыгрывают партию, переставляя фигуры, или фигуры сами принимают решения, заставляя игроков делать соответствующие ходы» (Indiana Slavic Studies. Vol. 11. 2000. С. 414).

[26] Полотовский, Сергей, Козак, Роман. Пелевин и поколение пустоты. 2021. Благодарю Софью Хаги за указание на эту статью и гипотезу авторов.

[27] «Социальный долг сплетается у них с чувством естественного человеческого долга, рождая пронзительную эмоциональность драмы. Такой долг выражен для японцев в понятиях “он” и “гири”, вовсе не ушедших еще в прошлое. “Он” – это “долг благодарности” ребенка к родителям, вассала к сюзерену, гражданина к государству. “Гири” – “обязанность, обязательство”, требующие от каждого человека действовать в согласии с его положением и местом в обществе. Это также обязанность человека по отношению к себе самому: соблюдение чести и достоинства своей личности, своего имени. Должно быть готовым принести себя в жертву во имя “он” и “гири”, своего рода социального, профессионального и человеческого кодекса поведения. Не было такой области жизни, где бы упразднялись две эти идеи. Можно сказать, что “он” – это природный, естественный долг, а “гири” – это социально-общественный долг. Кохару и Дзихэй страдают оттого, что их любовь нарушает гармонию “он” и “гири” в их жизни. Это страдание переполняет их сердца. Кохару, решаясь на самоубийство с возлюбленным, предает свой “долг благодарности” по отношению к старой матери. Она скорбит, что мать останется после ее гибели без средств к существованию» (Анарина Н.Г. Три статьи о японском менталитете. Москва, 1993).

[28] The Numerical Discourses of the Buddha: A Complete Translation of the Buddha. Somerville, 2012. P. 1144.

[29] Исянь Чжан. Даосизм как константа в творчестве В. Пелевина // Мир русского слова. СПб., 2021. С. 68-73.

[30] Клише, некогда высмеивавшееся в советском «Крокодиле» (1960): «“Полный вперед!” – и сердце старого моряка не выдержало. Скупая соленая слеза скатилась по его обветренной щеке».

[31] Тема покойного генерального секретаря и бывшего главы КГБ Андропова «распылена» в рассказе, посвященном борьбе и сосуществованию двух противоположных миров. Андрон-Люся вспоминают его письмо к посланнице мира Саманте Смит. Отсылка к «Звездным войнам» Лукаса включает в концептуально-ассоциативный план рассказа «звездные войны» Рейгана (Strategic Defense Initiative). Наконец, Нелли угощает Люсю любимым напитком покойного товарища Андропова «Ванька-бегунок», то есть «Джонни Уокер». Возможно, что Пелевин здесь обыгрывает не только название виски, играющего «миндальными, шоколадными и дымными нотами», но и имя знаменитого советского агента в Америки Джона Уокера.

[32] Мартынов А.С. Буддизм и конфуцианцы: Су Дун-По (1036 – 1101) и Чжу Си (1130 – 1200) // Буддизм, государство и общество в странах Центральной и Восточной Азии в средние века: сборник статей. М.: Наука, 1982. С. 253.