Рональд Мейер — издательский редактор в Институте Гарримана в Колумбийском университете, где он также ведет семинар по русскому литературному переводу. Мейер — переводчик Ахматовой (My Half-Century: Selected Prose; Ardis, 1992) и Достоевского (The Gambler and Other Stories; Penguin Classics, 2010). Он работал старшим редактором в издательстве Ardis с 1981 по 1991 год. Публикуемый V.M текст — часть готовящейся Мейером работы по истории «Ардиса».

С точки зрения русской литературы создание «Ардиса» является вторым по величине событием в литературе, уступая лишь изобретению печатного станка.

Иосиф Бродский

Сорок лет назад я приехал в Энн-Арбор, штат Мичиган. Перед этим я провел десять месяцев в Москве по аспирантскому обмену. Планов у меня не было, денег — тем более. Летняя работа, на которую я рассчитывал, — преподавание интенсивного курса русского в Университете Индианы — отменилась, потому что в университете сменилась администрация. Мой близкий друг Дэвид Лоу тем летом работал в «Ардисе» — к тому времени это было крупнейшее издательство, выпускавшее русскую литературу в оригинале и переводе за пределами СССР. Дэвид и предложил мне временное пристанище.

«Ардис» был основан десятью годами ранее, «шутки ради»: основали его Карл Проффер, преподававший русскую литературу в Университете Мичигана, и его жена Эллендея, завершавшая тогда в Университете Индианы диссертацию по Михаилу Булгакову. В 1969-м молодая пара отправилась в Москву с рекомендательным письмом от специалиста по Мандельштаму Кларенса Брауна ко вдове поэта Надежде. Профферы стали частыми гостями в её салоне — это открыло перед ними многие двери и подарило многие знакомства: назову Льва Копелева и Раису Орлову — писателей, ученых и диссидентов. (Лев — прототип Рубина в солженицынском «В круге первом».) Когда они уезжали в Ленинград, Мандельштам посоветовала им познакомиться с Иосифом Бродским: Профферы моментально подружатся с ним, а впоследствии станут его издателями.

Спустя некоторое время, весной 1971 года, Профферы решили напечатать три книги. Две — по-русски: факсимильное издание «Камня» Осипа Мандельштама и бесцензурный текст булгаковской пьесы «Зойкина квартира». Третьей книгой был первый выпуск журнала Russian Literature Triquarterly (RLT). В тот первый свой приезд в Москву Профферы получили редкое первое издание «Камня» от библиофила Вадима Федорова — он работал на кафедре гидробиологии биофака МГУ и был мужем Тани Лоскутовой, близкой подруги Эллендеи. Из коллекции Федорова в «Ардис» пришли многие ранние репринты поэзии Серебряного века и других редких книг. Сегодня забывают, как важны были эти репринты, а в то время они играли важнейшую роль в возвращении русской литературы начала XX века. Эти книги легко умещались в карман или сумочку — перевозить через границу их было проще простого. Федоров уверял, что известно лишь 50 экземпляров «Камня». Покидая Москву, Профферы решили подарить книгу Надежде Мандельштам, но та вернула ее, сказав, что знает все стихи наизусть. Публикуя «Камень» и «Зойкину квартину», Профферы исполняли «желание, чтобы они существовали» — н еще не собирались основывать издательство. Название «Ардис» их детище получило от усадьбы из набоковской «Ады» — романа, который Профферы читали в Москве, выхватывая верстку книги друг у друга.

Russian Literature Triquarterly — дело иное. Подготовка к его изданию шла с 1968 года, когда Карл преподавал в Университете Индианы. В редколлегию входило несколько его магистрантов — в том числе мой друг Дэвид Лоу. Это был «толстый» журнал — в русском смысле слова: в нем печатались литературоведческие статьи, переводы, рецензии, юмор, полемика, тексты и документы в оригинале. Словом, что-то вроде пушкинского «Современника». В первом номере было напечатано программное заявление — благодаря ему RLT отличался и от американских научных изданий, и от изданий эмигрантских: «Этот журнал для нас — „почтовая лошадь просвещения“. Будет ли она чистокровным скакуном или клячей, покажет время. Мы не станем публиковать статей о литературной политике, критики „холодной войны“ американского или советского толка. Наш журнал — литературный, а не политический… Его содержание определяется вкусами редакции, потребностями англоязычных читателей и случаем». Еще одна особенность, выделявшая RLT, — акцент на визуальных материалах и дизайне. В первом номере нечесаный и небритый Бродский смотрит на «Горбунова и Горчакова» в переводе Джейми Фуллера. В советской печати такое фото было бы немыслимо. Здесь же были ранее не публиковавшиеся фотографии Ахматовой, Гумилева и Мандельштама, не тронутые ретушью (советские издатели всегда ретушировали фотографии, порой делая портреты неузнаваемыми).

Как правило, номера RLT были тематическими. Главными темами первого номера были акмеизм и Бродский. Сегодня трудно представить, что в то время у читателей не было, к примеру, готовых переводов Ахматовой и Мандельштама, а Иосиф Бродский был практически неизвестен англоязычному читателю. В том номере также было также напечатано в оригинале новое большое стихотворение Бродского «Пенье без музыки» — в 1975 году перевод этих стихов напечатает в Vogue поэт и автор «Ардиса» Дэвил Ригсби. В первых номерах RLT будут появляться и другие стихотворения Бродского в оригинале — в том числе такие важные, как «Похороны Бобо», «Одиссей Телемаку», «Двадцать сонетов к Марии Стюарт».

RLT не просто пользовался успехом. 1000 экземпляров первого номера были распроданы за девять месяцев. Многообещающее начало по тем временам — особенно если учесть, что рекламировало журнал «сарафанное радио», а заказывать его надо было по почте. Пятый номер RLT (осень 1973 года, тема номера — современная русская литература) вышел тиражом в 1200 экземпляров, из них тысяча разошлась по подписчикам. (А кто же были эти первые читатели и подписчики? Помимо обычных подозреваемых, то есть специалистов по русской культуре и их студентов, на журнал подписались Сол Беллоу, Джойс Кэрол Оутс, Джон Апдайк и внучка Шолом-Алейхема — писательница Бел Кауфман. Набоков — еще один из первых читателей — 4 марта 1972 года писал Карлу Профферу: «Я читаю Russian Literature Triquarterly с большим интересом и вниманием». Далее он предлагает кое-какие поправки и добавления к критическим статьям (см.: Selected Letters, 21 июля 1972 года). Даже The New York Review of Books дал в разделе коротких рецензий несколько абзацев, посвященных первым двум номерам RLT, — и заключил, что журнал «отлично начинает».)

В 1971-м, в год своего дебюта, «Ардис» опубликовал первый перевод символистского романа Андрея Белого «Котик Летаев». Перевел его Джеральд Янечек, защитивший диссертацию в Университете Мичигана: впоследствии он станет крупнейшим специалистом по русскому символизму. Три года спустя «Котик» попадет в список «Выбор редактора» в The New York Times (3 ноября 1974 года). Рядом с ним будет стоять вышедший в издательстве Grove «Серебряный голубь» того же Белого — перевод этого романа заслуженно обругали. Было продано больше 3000 экземпляров «Котика» — недурно для издательства, открытого «шутки ради».

Нужно понимать, что свои дела Профферы вели в собственном трехкомнатном доме — в таунхаусе Геддес-Лейк в городе Анн-Арбор, штат Мичиган. Трое детей, две собаки, наборная машина (которую из спальни переставляли на обеденный стол, а оттуда на письменный в той же гостиной) и гараж, битком набитый книгами. Светокопировальный стол, на котором корректировали готовые к фотосъемке полосы, был сооружен из кухонной раковины: в нее вкрутили лампочку, а сверху укрепили лист плексигласа. Сотрудники не получали зарплат: когда из типографии приходили новые книги, в доме собирались друзья и студенты Профферов. Они печатали адреса, облизывали марки, упаковывали книги и относили их на почту. Наградой служили пицца, пиво и каламбуры — некоторые потом были напечатаны в RLT.

1973-й: поворотный год

Этот дух товарищества начала семидесятых попал и в стихи поэта, жившего тогда в Анн-Арборе. В 1973 году «Ардис» опубликовал брошюрку — восемь стихотворений Бродского «в переводе на английский Карла Проффера»; называлась она «Дебют». Это был ограниченный тираж — 46 литерных и нумерованных экземпляров, подписанных автором. Кроме таких известных текстов, как заглавное стихотворение и «Похороны Бобо», в эту брошюру входил «Сонет», посвященный Эллендее. Несмотря на то что он опубликован рядом с переводами Проффера, вероятнее всего, это автоперевод Бродского. Как бы то ни было, вот это стихотворение, с тех пор не публиковавшееся:

Possessor of luxurious, luscious form,

it’s a sin to hide beneath a dress all day a

fortune such as yours, dear Ellendea.

Does it not seem the dress is much too warm?

You in a dress—that’s like a pogrom for Judea.

And as they say, that is not hay, a norm.

My brain is all ablaze, my blood astorm,

I don’t know where I am, what’s wrong, a way, a…

But now a thinning diet’s what you plot.

O, please inform me where you plan to spot

the parts you designate superfluous.

I’ll gather them while they are hot and fresh

and in the night, abandoned to this flesh,

indulge myself in passion furious.

[Русский текст сонета:

Роскошных обладательница форм!

О как, таким сокровищем владея,

Скрывать его под платьем, Элендея?

Не кажется ль тебе, что платье – слишком warm?

Ты в платье — как погром для иудея!

И не в коня, как говорится, корм…

В мозгу моем — пожар, в кровати — шторм,

Не понимаю, что со мною, где я?

Теперь ты собираешься худеть.

О, сообщи, куда ты хочешь деть

Избыточные названные части?

Пока они свежи и горячи,

Я соберу их вместе, и в ночи

Разнузданной предамся страсти!]

В том же году «Ардис» перестал быть хобби и превратился в бизнес: Профферы переехали из Геддес-Лейка в просторный дом (бывший гольф-клуб) по адресу Хезеруэй, 2901. Этот дом воспет во множестве мемуаров и литературных произведений; он стал местом паломничества. Само издательство располагалось в подвальном этаже, а гараж и лабиринт комнат, расположенных за офисом, превратились в издательский склад.

Кроме того, в «Ардисе» наконец появился сотрудник на зарплате: это была мичиганская аспирантка Нэнси Беверидж — пройдет время, и она станет ведущей собственной программы на «Голосе Америки». По словам Эллендеи, без Нэнси никакого бизнеса бы не получилось. Еще один студент Карла Фред Муди поступил работать в «Ардис» в следующем году — и оставался в издательстве до 1980-го (он ушел, чтобы заниматься собственной журналистской и писательской карьерой). В коротком мемуарном тексте об «Ардисе» Фред пишет об «остром чувстве призвания», которое было у всех сотрудников, и вспоминает, как однажды он отправился с Профферами в СССР: «Я сам убедился, что они, их работа были незаменимы для литературного сообщества. Туристов тогда впускали только на десять дней. Мы провели пять дней в Москве и пять в Ленинграде (который теперь опять называется Санкт-Петербургом) — без передышки бегали из квартиры в квартиру, часто отрываясь от советских оперативников, которые следовали за нами по пятам».

В 1973 году Профферы уже планировали переиздание русскоязычных произведений Владимира Набокова — начиная с «Машеньки», «Подвига» и «Дара». То, что «Ардис» стал публикатором титана литературы русской эмиграции, во многом задало путь дальнейшего развития, стало знаком отличия от двух важнейших издательств русской литературы за пределами СССР. Первым было YMCA-Press в Париже — управляло Русское студенческое христианское движение. Это издательство стало домом для книг Солженицына. Вторым был «Посев» — франкфуртское издательство, основанное Народно-трудовым союзом — консервативной антикоммунистической организацией. В обоих издательствах Набокову не нашлось бы места, а подход Профферов — «вкус важнее политики» — ему подходил. Стоит заметить, что письмо от 3 декабря 1973 года, в котором Набоков давал разрешение на переиздание «Машеньки», «Подвига» и «Дара», адресовано и Карлу и Эллендее. Набоков с самого начала понимал, что Профферы — одна команда.

В 1973-м «Ардис» также издал работу Леонида Гроссмана «Бальзак и Достоевский» в переводе Лены Карповой. На самом деле книгу перевел Карл Проффер. Он же выступил наборщиком: это был эксперимент, чтобы узнать, чего стоит вся работа. Карл просчитался лишь в одном: никто не набирал текст быстрее и аккуратнее, чем он.

1977. Московская книжная ярмарка

В 1977-м «Ардис» получил стенд на Московской международной книжной выставке-ярмарке. Профферы впервые смогли встретиться со своими советскими читателями — не интеллигенцией, а обычными людьми, которые по многу часов стояли в очереди, чтобы подержать в руках книги авторов, о которых они лишь слышали. 15 сентября 1977 года The New York Times писала: «На стенд „Ардиса“ пришло столько народу, что пришлось оградить его и пропускать по нескольку посетителей». Много книг со стенда украли — чему Профферы только радовались. Как вспоминает Эллендея, интеллигенты направлялись прямиком к книгам Набокова и пытались прочитать в один прием целый роман. А обычных людей, рабочих интересовала новая биография Есенина (на английском!), написанная Гордоном Маквеем: они рассматривали фотографии «народного поэта», в том числе посмертный снимок, сделанный в гостинице «Англетер». Этот снимок в СССР не публиковался до наступления гласности.

В письме к Профферам от 9 октября 1977 года Сьюзен Сонтаг писала: «Мне отсюда кажется, что книги „Ардиса“ наконец получают хотя бы часть того внимания, какое они заслуживают. О них много говорят — и сама я говорю о них при любой возможности». С ардисовским каталогом современной русской литературы в 1970-е было невозможно конкурировать: «Школа для дураков» Саши Соколова, «Пушкинский дом» Андрея Битова, «Сандро из Чегема» Фазиля Искандера, «Невидимая книга» Сергея Довлатова — а еще все русскоязычные романы Набокова и первые два русскоязычных сборника Иосифа Бродского. Что до переводов, то, кроме нескольких антологий (Серебряный век, современная русская литература, русский футуризм), в каталог «Ардиса» входили переводы Ахматовой, Кузмина, Олеши, Шкловского, три тома «Неопубликованного Достоевского», полное собрание критики и писем Мандельштама — о последней книге написали на первой полосе The New York Times Book Review (4 марта 1979 года).

В 1979-м разгорелся скандал с «Метрополем», и Профферы стали в СССР персонами нон грата. Карл больше не побывал в Москве, а Эллендея съездила один раз в 1980-м и смогла вновь приехать лишь в 1987-м, когда «Ардис» вновь допустили на Московскую книжную ярмарку. В 1980-м «Ардис» получил права на оригинал «Ожога» Василия Аксенова — роман, который многие считают у него главным. Автор к тому времени стал изгнанником и был лишен советского гражданства. 25 октября 1980 года Профферы устроили праздник — «не в честь Великой Октябрьской революции, а в честь публикации „Ожога“».

***

Я попал в шумный дом Профферов летом 1980 года. Первое, что я увидел, — русское искусство на стенах прихожей. Одна из графических работ сейчас висит у меня в кабинете в Бруклине: это иллюстрация к Платонову Николая Попова, сделанная в 1968-м (ее репродукцию можно увидеть в пятом номере RLT). Помню еще работы Михаила Шемякина, взятые в счет уплаты долга у Russica — русского книжного магазина в Нью-Йорке, — и работу Сергея Судейкина: портрет жены, будущей Веры Стравинской. По пути в гостиную (вместо дальней стены там были окна, выходящие на большую лужайку) вы видели — точнее, пытались охватить взглядом — «Зеленую зиму», громадное и восхитительное сюрреалистическое полотно Давида Мирецкого, занимавшее целую стену за роялем. Эллендея всегда шутила, что в случае чего они могут продать рояль, чтобы оплатить счета. Денег вечно было в обрез.

Рональд Мейер, Переделкино, 1981. Архив автора

Семья жила на первом этаже (комнаты мальчиков и «собачья кухня» позади большой кухни, совмещенной со столовой; детская, спальня и кабинет Карла в крыле за гостиной). Лестница вела на полуэтаж, где располагался кабинет Эллендеи. Здесь перебывало множество русских гостей — от Маши Слоним, с которой Профферов познакомил Бродский, до Виктора Ерофеева и Андрея Битова (с ним я как-то раз ходил покупать «не слишком тонкие и не слишком толстые» носки). Ну а издательство располагалось в отремонтированном подвальном этаже — на полу здесь были ковры. Здесь же располагались большая библиотека и еще одна кухня со стиральной машиной. В главном помещении стоял массивный деревянный стол, окрашенный в темно-зеленый цвет. Не знаю даже, почему эта подробность — цвет стола — кажется мне важной.

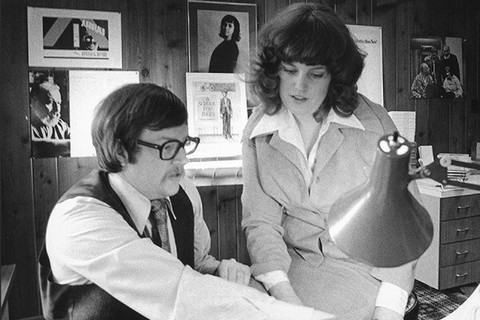

Карл и Эллендея Профферы в офисе «Ардиса» (на стене — макет «Школы для дураков» Саши Соколова и фотопортрет Татьяны Лоскутовой). 1976. Архив автора

Десять лет мой стол стоял в маленькой комнатке, ведущей к выходу. В комнатке, представьте себе, был камин — зимой я первым делом растапливал его поутру. Напротив моего стоял еще один стол. Обычно он пустовал, но часто по вечерам его занимал Карл — вдвоем с ним мы корпели над наборными машинами. Я набирал русские тексты — обычно поэзию: Бродского, Кенжеева, Ходасевича, Лиснянскую, Введенского. Карл, управлявшийся с машиной быстрее, работал, например, над новым каталогом. Говорили мало — разве что изредка раздавалось «Fuck!», но нам нравилась эта тишина, прерываемая руганью. Он курил сигару, я — одну за одной — сигареты.

Когда в сентябре 1980-го я уезжал в Москву, Профферы передали мне одежду и подарки для Копелевых и Инны Варламовой — она жила в том же доме, что и Копелевы, и сделалась большим моим другом, моей наставницей. Кроме того, я вез принадлежности для рисования Татьяне Лоскутовой, лучшей подруге Эллендеи (ее портрет висел у Эллендеи в кабинете); тогда я узнал, что такое рапидограф и что по-русски такая ручка называется так же, только с ударением на «о». Но вот того, что в Париже я останусь без чемодана, а в московском аэропорту меня буквально разденут при обыске, я предположить не мог. В результате «потерялось» много женской одежды — у меня, к примеру, осталась юбка, а вот жакет к ней пропал. К счастью, не пропало лекарство от сердца для Инны Варламовой. Она была членом Союза писателей — и поэтому у нее был доступ к лучшим врачам, но вот лекарства, которое они выписали, было нельзя достать в СССР. У Эллендеи в Анн-Арборе был знакомый доктор, который выписывал это дорогое лекарство, а дальше друзья привозили его Варламовой в Москву.

В Москве я мог отправлять письма через американское посольство и выступать в роли посредника между Профферами и их русскими друзьями, но возможности мои были весьма ограничены. Эллендея в то время собирала материалы для первого тома собрания сочинений Булгакова в оригинале. В посольстве для нас проводили инструктаж — и специально предупреждали о книгах «Ардиса» и о том, как опасно встречаться с авторами издательства и вообще с диссидентами. Инструктаж не пошел мне впрок: во время поездки я то и дело отвозил «не те» книги «не тем» людям. А еще я мог ходить в посольский магазин — и покупать там зеленый горошек для новогоднего салата оливье, туалетную бумагу и прочие предметы первой необходимости. Одежду я также стирал в посольстве. А вдобавок к посольским щедротам в Советском Союзе была сеть валютных магазинов «Березка»: там можно было купить книги, датскую ветчину в банках, алкоголь и сигареты для друзей (и для обмена). Мне, конечно, нравилось покупать раз за разом только что вышедший двухтомник Цветаевой, но грустно было думать, что лишь благодаря иностранному паспорту я могу приобретать вещи, недоступные для моих друзей — а большинство из них состояли в Союзе писателей.

В Москве я вскоре стал своим в нескольких дружеских компаниях — меня радушно принимали, потому что я был другом Дэвида Лоу. За мое образование взялись Инна Варламова и ее дочь Женя Вигилянская: мы, понятно, занимались русским языком и литературой, но говорили и о русской культуре вообще, и об истории. Поначалу я навещал их по воскресеньям — и они угощали меня курицей из писательского пайка. Ну а вернувшись после ноябрьских праздников из Таллинна с ногой в гипсе, я к ним практически переехал — спал я в кухне на скрипучей раскладушке. Когда в 1981-м мне пришло время уезжать, я уже неплохо навострился во владении «птичьим языком» русской интеллигенции, называвшей своим домом район у метро «Аэропорт».

Другой круг — геи, для которых главным пристанищем была квартира Влада Костина. Влад был безработным, но при этом создавал костюмы для лучших московских балерин. Чтобы уехать из страны, он женился на американке, но дело не выгорело. Сказать, что все были расстроены, — ничего не сказать.

Наконец, у меня появился бойфренд, назовем его Аркаша. Это был первый мой настоящий бойфренд. Он не принадлежал ни к одной из этих компаний; «аэропортовские» не без злой иронии называли его Златоустом. У Аркаши были «свои люди» в театральной среде, он легко доставал билеты, так что в театр мы ходили по нескольку раз в неделю. Кроме того, мы выбирались в Подмосковье, порой выезжая за сотый километр (куда иностранцам было нельзя) и ездили ночной «Красной стрелой» в Ленинград. Аркаша просил меня молчать, чтобы не выдавать свое американское происхождение, но, по словам Влада, акцент у меня был прибалтийский, а грамматические ошибки и светлые волосы только подтверждали эту легенду.

1981. Начало работы в «Ардисе»

Когда летом 1981 года я начинал работать в «Ардисе», у издательства был только один сотрудник на полную ставку — Маруся Остафина, которая в 1983-м покинет «Ардис» и станет менеджером программ в Вайзеровском центре Университета Мичигана по направлению Европы и Евразии. Был еще студент, собиравший заказы, — у него была неполная ставка. Русских сотрудников в издательстве не было — в отличие от 1970-х, когда здесь трудились, к примеру, поэты Лев Лосев и Алексей Цветков. Вот еще одна вещь, отличавшая «Ардис» от прочих издательств, занимавшихся русской литературой: то простое обстоятельство, что ядро издательства составляли люди без русского бэкграунда. «Ардис» не принадлежал ни к одной политической или литературной группе, как это было заведено у русскоязычных издательств в Европе. Большинство из нас изучали русский язык и литературу в университете, многие получили докторские степени. Для нас все дело было в литературе, ну а русских корней у нас не было.

Разумеется, это не значит, что русские не работали над ардисовскими книгами. Елена Довлатова, жена публиковавшегося в «Нью-Йоркере» Сергея Довлатова (сейчас в России он стал культовой фигурой, но и в 1970-е этот автор «Ардиса» считался важнейшим прозаиком русской эмиграции) была наборщицей многих русскоязычных книг «Ардиса» — не только книг своего мужа. Литературный критик Сарра Бабёнышева работала корректором и редактором. Она эмигрировала в Америку и поселилась в Бостоне со своим сыном Александром — его заставили покинуть страну, после того как он навестил в ссылке Андрея Сахарова. Мы с Саррой работали вместе над многими книгами. Наконец, были люди в СССР, помогавшие «Ардису» на протяжении всей его истории, самыми разными способами: корректировали и редактировали книги, разыскивали неопубликованные тексты и фотографии. Если заглянуть в раздел благодарностей в первом томе ардисовского русскоязычного собрания сочинений Булгакова, некоторые люди там названы по именам (в том числе я), а затем идет список москвичей, названных только инициалами — чтобы не создавать им проблем с властями. И., А., К., В. — они же Инна Варламова; литературный критик и исследовательница Цветаевой Анна Саакянц; специалист по Мейерхольду Константин Рудницкий; Владимир Вигилянский, в то время занимавший незначительный пост в Государственном институте искусствознания (сейчас Вигилянский известен как бывший руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси). Внушительная команда помощников! И такой случай был не один — не говоря уж о том, что именитый состав редакторов собирался не только для русскоязычных изданий.

Я устроился в «Ардис» до начала эры персональных компьютеров — впрочем, первый «Макинтош» появился у нас довольно рано, в 1980-е: Эллендея всегда дружила с техникой. Учет заказов и корреспонденция велись на пишущей машинке (которая, понятно, не запоминала адресов, высчитывать сумму приходилось на калькуляторе, а наклейки с адресами приходилось печатать по отдельности, иногда по многу раз). Эллендея занималась дизайном обложек и размещением фотографий: для этого служил громадный фотостат, занимавший целую нишу в подвале. До такой роскоши, как редактирование фотоснимков на компьютере, оставалось еще лет десять.

Если мы набирали текст дома, для этого использовалась наборно-пишущая машина IBM — прославленная IBM Selectric. Набирать текст приходилось дважды: во второй раз она выравнивала строки и, если вы верно вводили коды, она сама останавливалась, чтобы вы сменили шарик — с русского шрифта на английский (или с рубленого шрифта на шрифт с засечками, или с обычного на полужирный или курсивный). Получалась страница, готовая к фотокопированию. Когда вы переходили к следующей странице, предыдущая стиралась из памяти, а значит, любые поправки нужно было вносить вручную: буквально врезать при помощи однолезвийной бритвы на самодельном световом столе (то есть на стеклянном столе, под которым висела лампочка), а затем подклеивать скотчем с оборотной стороны листа. Первые недели в «Ардисе» я просидел, сгорбившись на табурете и врезая поправки. Так как я был новичком, многие мои поправки ложились в текст совсем не идеально — скорее шли наискосок, как строчки в рукописях Ахматовой, но без ахматовского шарма. Умные Профферы сразу усадили меня за большую книгу: в таком томе неряшливый набор был бы не первым, на что обратит внимание ехидный рецензент. Это было хорошее начало: я учился работать с наборной машиной на мелком материале — отдельных словах, фразах, строчках. Только потом мне доверили целые страницы. К концу 1980-х все это превратилось в дурной сон: мы верстали текст в QuarkXPress. Фотонабором многих наших книг занималась компания Delmas, основанная братом Эллендеи Биллом Калвином. Он начал свою карьеру наборщика в «Ардисе» еще в начале 1970-х, в Геддес-Лейк.

Работа за световым столом меня не слишком вдохновляла, и в конце концов мне предложили полноценную ставку младшего редактора. Денег прибавилось: я смог внести задаток за квартиру и забрать свои вещи со склада. (Гардероб мой состоял из одежды, которую я целый год проносил в СССР — и некоторых вещей я недосчитался: к примеру, Аркаша среди прочего экспроприировал у меня джинсы Levi’s.) Кроме того, я пользовался джипом Профферов — на нем же отвозили заказы на почту. Вскоре мои обязанности расширились: я набирал тексты, выписывал накладные, редактировал, корректировал, вел переписку, сочинял аннотации для каталогов и суперобложек и занимался непростыми разбирательствами с клиентами (то есть требовал оплаты по давно просроченным счетам). Стоит заметить, что ученая степень не освобождает вас от разгрузки целого грузовика книг или вытирания пола в затопленном подвале. Ну а когда приходил из типографии потенциальный бестселлер, все сотрудники собирали заказы и возили их на почту. У Карла была любимая присказка: «Книги ушли — деньги пришли». К тому времени у нас завелась франкировальная машина — больше не нужно было облизывать марки.

Первая книга, над которой я работал (если не считать тех, в которые вносил правку), — антология «Современная русская проза»: в нее вошли тексты авторов «Ардиса» — Аксенова, Битова, Искандера, Шукшина, Соколова и Трифонова; для полноты картины включили еще деревенщика Валентина Распутина. Спустя несколько лет Распутин побывал в гостях у «Ардиса» — с ним пожаловал эскорт кагебешников, которые прикарманили в библиотеке Профферов переведенную на русский книгу Джона Бэррона «КГБ сегодня». Распутин, один из главных писателей-деревенщиков, стал любимцем славистов, но, конечно, всю соль антологии составляли другие авторы, которых «Ардис» активно рекламировал. Профферы предпослали книге 30-страничное предисловие: в нем были не только биографии авторов, но и интерпретации их произведений. Это облегчало труд преподавателям, которые не успевали следить за литературными веяниями в Советском Союзе.

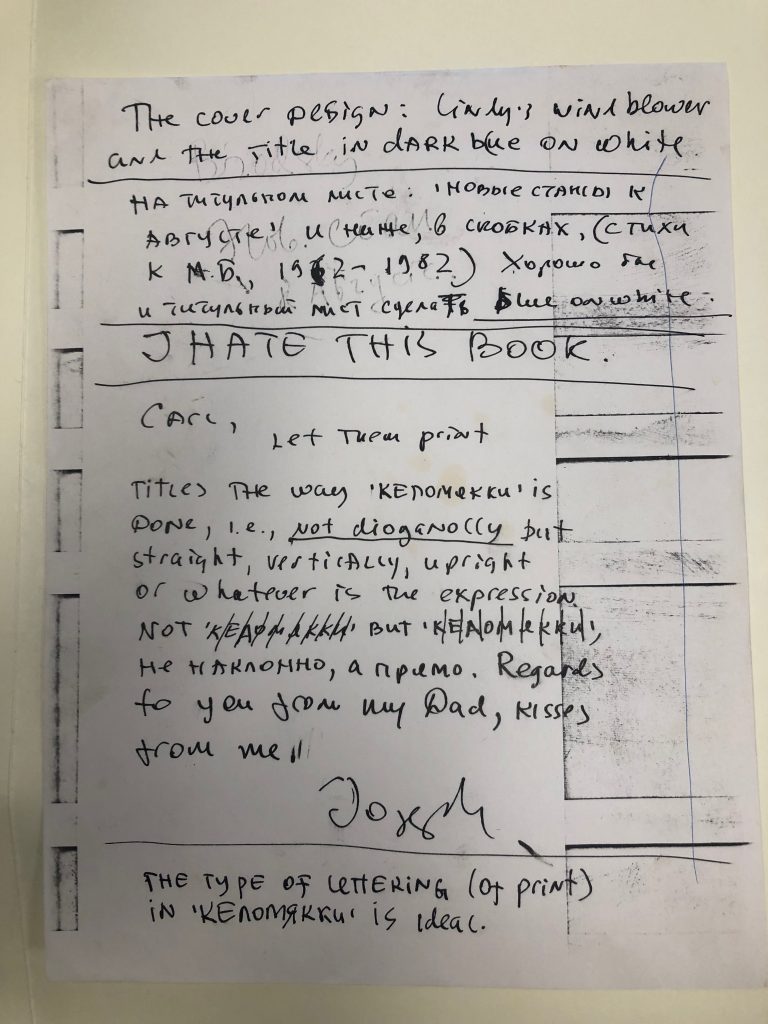

Среди важных книг, с которыми я работал в то время, — «Режиссер Мейерхольд» Константина Рудницкого; «Сестра моя — жизнь» Пастернака в переводе Марка Рудмана и Богдана Бойчука; вышедшие в оригинале «Остров Крым» Аксенова, первый том собрания сочинений Булгакова и «Новые стансы к Августе» Бродского. Для последней книги у меня была инструкция от самого поэта:

Обложка: ветродуй Линди, заголовок — темно-синий на белом

Титульный лист: Новые стансы к Августе (стихи к М. Б., 1962–1982)

А затем, прописными буквами:

Я НЕНАВИЖУ ЭТУ КНИГУ

У меня сохранилось фото этой инструкции. «Ветродуй Линди» — это Борей, нарисованный Фаворским; Эллендея уже использовала эту виньетку раньше. (За пределами семейного круга только Иосиф называл Эллендею Линди; ей это не очень-то нравилось.) Ненависть поэта к собственному творению можно списать на нежелание выпускать книгу в свет. Первые два своих ардисовских сборника Иосиф задерживал по нескольку месяцев. Вскоре после присуждения ему Нобелевской премии он позвонил мне домой (чего раньше никогда не делал): он хотел, чтобы я попросил Эллендею выпускать все его книги в таком же дизайне, как «Новые стансы к Августе». Внешний вид первых двух сборников — который он сам же придумал — теперь ему не нравился. Эллендея была только рада, что книги придут к единому оформлению.

Без преувеличений: «Ардис» не добился бы успеха, если бы не такие антологии, как «Современная русская проза», «Серебряный век русской культуры» и «Двадцатые»; добавлю сюда переводы «Зависти» Олеши, «Двойника» и «Бедных людей» Достоевского, набоковский перевод «Героя нашего времени» Лермонтова. Работать над русскоязычными книгами было в радость, но мы не забывали, что оплачивали эту радость книги англоязычные.

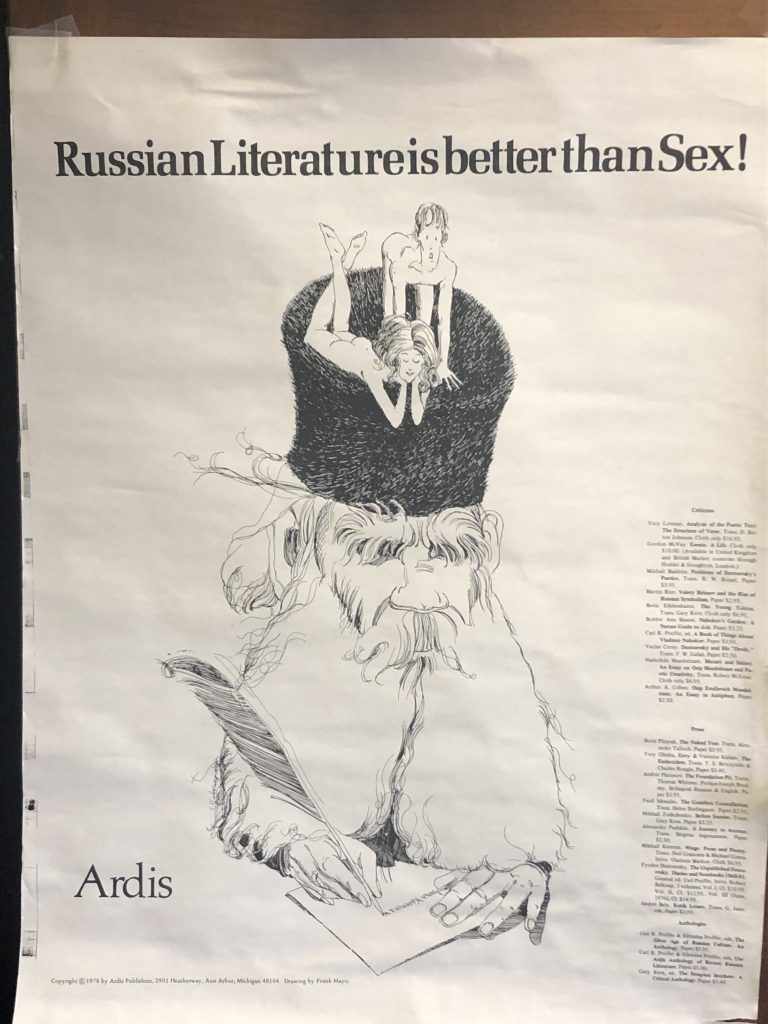

Постер «Ардиса», рассылавшийся подписчикам. Существовали также футболки с этим изображением.

А значит, пора вернуться к теме общения с клиентами и выбивания долгов. У меня это получалось из рук вон плохо. К счастью, моя коллега Мэри Энн Шпорлюк, поступившая в «Ардис» в 1983-м, делала это гениально. Она напоминала собаку, которая нипочем не выпустит из зубов кость (говорю это в самом лучшем смысле). Конечно, мы всегда радовались, когда наши книги попадали в нью-йоркские магазины. Одно время у нас даже был торговый представитель. Но неофициальный книжный магазин Колумбийского университета Book Forum (он находился через дорогу от университета, на Бродвее) постоянно задерживал оплату по счетам — иногда так надолго, что нам приходилось задерживать поставку учебных пособий, которые вообще-то нас и кормили. Тогда нам начинали звонить с факультета славистики, где мы всех знали еще со студенческих времен (Колумбийский университет и университет Индианы были связаны тесным сотрудничеством). Нас обеспокоенно спрашивали, почему мы не обеспечиваем их книгами. Вскоре после того, как я устроился в Институт Гарримана, меня пригласили в Book Forum на книжную вечеринку, но по понятным причинам я отказался. Многие книжные были нашими надежными клиентами — назову хотя бы Seminary Co-op в Чикаго, City Lights в Сан-Франциско, Schoenhof’s и Harvard Coop в Кембридже, штат Массачусетс, St. Mark’s и Left Bank в Нью-Йорке. Но именно учебные пособия, которые заказывали книжные магазины при колледжах и университетах от Калифорнии до восточного побережья, обеспечивали издательству жизнь.

Что касается книг на русском, мы сотрудничали с русскими книжными магазинами по всему миру: в Японии, Англии, Франции, Германии и Израиле, не говоря уж о Соединенных Штатах: назову Globus в Сан-Франциско, магазин Виктора Камкина в Роквилле, штат Мэриленд, Russica и Black Sea в Нью-Йорке. Самым же выгодным нашим клиентом в Нью-Йорке был International Literary Centre — книжный магазин, спонсируемый ЦРУ. Когда у нас выходила новая книга на русском, он заказывал сто экземпляров или даже больше. «Ардис» никогда не брал денег у ЦРУ, но мы с удовольствием поставляли книги ILC, чтобы люди бесплатно брали их и увозили в СССР. По нашим подсчетам, около трети тиража каждой нашей русскоязычной книги попадала в Советский Союз.

Сложнее всего было не управляться с наборной машиной или световым столом, а писать аннотации на суперобложку и для каталогов. Наши ежегодные каталоги и приложения к книгам были для нас очень важны. У нас был отличный список клиентов — и учреждений, и частных лиц: они постоянно заказывали у нас книги, так что было важно рассказывать им, что у нас выходит. Как известно любому издателю, эти аннотации необходимы для успеха книги. Их часто беззастенчиво цитируют в рецензиях (особенно в тех, что появляются до выхода книги) — или, по крайней мере, они подталкивают рецензента в правильном направлении. Но искусству сочинения аннотаций нужно учиться. Я больше тридцати лет редактирую диссертации и могу заверить, что академическое резюме не равняется четкому и убедительному тексту. Поначалу я совсем не справлялся. Карл без лишних слов редактировал мои первые опыты, а нетерпеливая Эллендея попросту рвала их в клочки — но попутно объясняла, что следовало написать. Поправки Карла и уроки Эллендеи в конце концов сделали из меня неплохого копирайтера. Настолько неплохого, что несколько лет спустя меня пригласили принять участие в конкурсе на позицию в университете ровно из-за моих аннотаций на суперобложках. (Я по глупости отказался.)

У «Ардиса» была одна постоянная проблема: проектов больше, чем свободных рук и голов. Так было, когда я только устроился в издательство, и продолжалось все время, пока я там работал. Сроки выхода книг часто приходилось сдвигать. Сьюзен Сонтаг заказывала полное собрание статей и писем Мандельштама несколько раз, пока книга наконец не появилась. Приходилось как-то успокаивать авторов, чьи книги задерживались. В основном авторы проявляли понимание, но были и исключение. Рая Орлова, которую почему-то невежливо направили ко мне, писала мне 18 июля 1985 года (мы задерживали ее книгу «Хемингуэй в России»): «Eсть ли другие авторы АРДИСа, у которых на полтора года исчезла их верстка, и которые при этом просто молчали? Назовите их, я буду у них учиться». Не лучший способ подружиться с редактором — не говоря уж о том, что я к ее книге не имел никакого отношения.

И, конечно же, книги надо было где-то печатать. Профферам необычайно повезло: Анн-Арбор — мекка малотиражной печати, идеально подходившее для наших задач (обычный наш тираж — от 1000 до 2000 экземпляров). Карл и Эллендея определяли количество экземпляров, параметры обложки, и я отсылал все это в типографию, чтобы там сделали подсчеты. В характере типографских работников есть что-то замечательно доброе и интересное — это заметил не я один. Наш любимый печатник Уэйн Джонсон, позже открывший свое дело, — потрясающий парень. Он изо всех сил старался правильно выговаривать русские имена, но это было безнадежно. Зато он всегда мог посоветовать, какую взять бумагу, сколько нужно экземпляров, чтобы напечатать книгу по выгодной цене, как лучше отпечатать изображение. Он приходил на вечеринки «Ардиса» — мы, конечно, были слегка экзотичнее, чем рядовые его клиенты. Много лет спустя, в 2013-м, я был очень рад встретить Уэйна на вечере, который университет Мичигана устроил в честь «Ардиса» и в память о Карле.

Москва, Переделкино, Ленинград (весна 1982-го)

Начиная с весны 1982-го я каждый год ездил в Москву и Ленинград по делам «Ардиса». Я поддерживал связь с нашими авторами — ведь Карлу и Эллендее после «Метрополя» отказывали в визах. Обычно я приезжал в СССР как турист — это было проще всего. Заселившись в гостиницу, я тут же выдвигался в сторону метро «Аэропорт» — и возвращался только чтобы принять душ, переодеться и закупиться в «Березке». Руководитель тургруппы видел меня, лишь когда приходило время лететь в Ленинград.

В 1982-м я познакомился с большинством «метропольцев», в том числе с Фазилем Искандером, Андреем Битовым, Инной Лиснянской и Семеном Липкиным. Казалось бы, Битову и Искандеру, которых прекрасно печатали в России, не было нужды отправлять рукописи «Ардису». Но оба не могли опубликовать свои самые важные вещи — шедевры литературы 1970-х: «Пушкинский дом» и «Сандро из Чегема». Обоим удалось протащить через цензуру лишь отрывки — искалеченные, изрезанные до состояния коротких рассказов. «Ардис» — официальный участник Московской книжной ярмарки, обычно не печатавший политических текстов, — казался более-менее безопасным. Пусть он и публиковал произведения эмигрантов и советских авторов, он не был эмигрантским издательством вроде YMCA-Press или «Посева» — те были основаны эмигрантами и выражали политическую или идеологическую точку зрения. Важно подчеркнуть и вот что: тот же «Пушкинский дом» был неприемлем для советского литературного истеблишмента не только из-за темы, но и из-за стиля. Это не антисоветский роман, взывающий к перевороту, а история о молодом человеке, его дяде, трех девушках и его карьере — сначала студента филфака, затем начинающего критика.

Весна оказалась холодной — вся моя одежда пришлась не по погоде, и Искандер выручил меня — одолжил теплые вещи. Он обладал врожденным кавказским гостеприимством — и отнесся ко мне по-настоящему приветливо. Ему серьезно досталось после скандала с «Метрополем», и он вел себя чрезвычайно осторожно. Он собирался затаиться. В следующий раз я приехал в декабре 1983-го, и мы с ним говорили о наших любимых поэтах. Он расстроился, что я не люблю Киплинга и не могу прочитать на память ни одного его стихотворения: ему хотелось послушать это в моем исполнении (впрочем, однажды вечером я все же почитал ему Киплинга). Я подарил ему книгу стихов Одена, а он надписал мне свой свежий сборник рассказов: «Дорогому Рону — в память о наших встречах в Москве. Нежно, братски, Фазиль». В ту поездку я отвез Фазиля и его жену в «Березку» и потратил несколько тысяч долларов с моей кредитки, в счет будущих авторских отчислений. По этому счету я потом расплачивался несколько месяцев. В ту же поездку Искандер выпросил у меня «полароид» Эллендеи — подарить его было проще, чем прислать из Америки.

Рональд Мейер, Инна Лиснянская, Семен Липкин. Конец 1980-х. Архив автора

В ту первую поездку я познакомился с поэтессой Инной Лиснянской и ее мужем Семеном Липкиным: они жили на чужой даче в писательском поселке Переделкино. Оба вышли из Союза писателей в знак протеста против того, как обошлись с их младшими коллегами во время «метропольского» скандала. Тем самым они отрезали себя от номеров в Доме писателей и прочих союзписательских благ: курицы раз в неделю, медобслуживания и так далее. Я договорился с Лиснянской, что перешлю через американское посольство две книги ее стихов — одну в Париж, в YMCA-Press, а вторую в «Ардис». Публикация русской поэзии за рубежом всегда была делом почти безнадежным. «Ардис» согласился издать Липкина, YMCA опубликовали первую заграничную книгу Лиснянской. «Ардис» впоследствии выпустил вторую. 11 мая 1985 года Инна писала мне: «Мне и друзьям ваше платье понравилось больше, чем парижское — единый организм». С того времени, как я получил это письмо, прошло почти сорок лет. Поймут ли будущие читатели нашей переписки, что «платье» — кодовое слово, означающее книгу? То платье, которое получше, — русскоязычное издание «На опушке сна»: набирал его я, корректировала Сарра Бабёнышева, фотографию поэтессы сделал я на «искандеровский полароид». Эта книга вышла в 1985 году. А французское «платье» — книга «Дожди и зеркала», вышедшая в Париже двумя годами ранее.

Вторая жена Михаила Булгакова Любовь Белозерская (ей посвящены «Белая гвардия» и «Собачье сердце») опубликовала в «Ардисе» свои воспоминания в 1979-м (перевод на английский вышел через несколько лет). В 1932 году Булгаков ушел от нее к Елене Шиловской, захватив с собой огромный письменный стол и библиотеку, но оставив большую часть массивной мебели, которую Белозерская хранила как святыню — она жила в маленькой квартире неподалеку от Новодевичьего монастыря. Белозерская была отличной рассказчицей, но слабой писательницей — и тем не менее, ее книгу вы закрываете с благодарностью за ее яркий характер и чувство юмора: в русских мемуарах это редкость. Несколько страниц в ее книге посвящены тому, как она «заразила» Булгакова любовью к домашним животным — кошкам и собакам. Когда я пришел к ней в 1982-м, собак в квартире не было, зато было пять или семь кошек — и характерный запах кошачьего туалета. Всех ее гостей заранее предупреждали об этом запахе, но подготовиться к этому было невозможно.

Белозерской, когда я с ней познакомился, было 87 лет. Она сохранила завидную осанку и острый ум, была элегантно одета во все черное. С ней было легко и весело, она рассказывала прекрасные истории — стоило только задать правильный вопрос. Говорили, что мужчин она предпочитала принимать вечером, при более выгодном освещении. К ней часто наведывались посетители, расспрашивавшие ее о Булгакове и желавшие заполнить пробелы и умолчания в ее мемуарах, но, несмотря на это, она была одинока. Она с удовольствием вспоминала о годах, прожитых с Булгаковым, — например, о том, как в Ялте они бывали на даче Чехова; как переезжали в свое «последнее гнездышко» (где у Булгакова наконец появился собственный кабинет — похожий на так понравившийся ему кабинет Чехова); как в 1928 году он с труппой МХТ катался на лыжах и ездил верхом.

В Ленинграде я познакомился с Таней Никольской — исследовательницей литературы русского авангарда (годы спустя она нехотя приютит на несколько дней меня и моего бойфренда) — и с Софией Викторовной Поляковой, специалисткой по Византии и по русской поэзии начала XX века. Среди множества ее заслуг — первое собрание стихотворений Софии Парнок и первое на русском языке исследование цикла Марины Цветаевой «Подруга», посвященного Парнок и описывающего их лесбийские отношения. Обе книги, в 1979 и 1983 годах соответственно, были опубликованы в «Ардисе». Вторую книгу приняли в штыки даже в гей-кругах — считалось, что все знают об этих отношениях, но о таких вещах лучше молчать. И то и другое неверно.

1982–1984

Летом 1982-го «Ардис» постигла ужасная перемена: у Карла диагностировали рак кишечника в терминальной стадии. Благодаря Эллендее он попал в программу клинических исследований в Национальных институтах здоровья — и это продлило ему жизнь, но лечение оказалось болезненным, а кроме того, Карл подолгу не бывал дома. В воскресном выпуске утренних новостей на CBS вышел репортаж о его лечении — и о том, как оно сказывается на семье и бизнесе Карла. Телевизионщики сняли его и Эллендею, детей, дом. Карл написал для The Washington Post статью о том, через что он проходит, — статью очень хвалили многие, в том числе Аксенов, Бродский и Довлатов. Тогда же Карл начал работать над воспоминаниями (они выйдут под названием «Литературные вдовы России»), а Эллендея взяла бизнес в свои руки.

Мои отношения с Профферами с самого начала были скорее семейными, чем деловыми. Я часто оставался у них на ужин — не то чтобы меня как гостя сажали за стол с мальчиками и маленькой Арабеллой: нет, я накрывал на стол, жарил курицу и все такое прочее. (Моя мать, как-то навестившая нас, была поражена, увидев, как мы с Эллендеей управляемся на кухне.) Бывало, рано утром мы шли завтракать и — независимо друг от друга — оказывались в одном кафе. Я часто присматривал за Арабеллой — и за братьями-подростками, которые вовсе не хотели, чтобы за ними приглядывали. Когда Профферы уезжали в Бетесду, штат Мэриленд, где проходил лечение Карл, я тоже оставался с детьми. В разделе благодарностей своей диссертации о Битове (тему предложили мне Профферы) я писал: «Этот первый шаг посвящается Арабелле, которая зорко следила за написанием итоговой части работы; она — неистощимый источник радости и изумления». На самом деле история была драматическая: Арабелла простудилась, я качал ее на колене и одновременно печатал заключение к своей диссертации на верном «Селектрике», стоявшем в кабинете Карла.

Первое, что спрашивали у меня, когда я ездил в СССР зимой 1983-го, — «Как Карл?» Конечно, многие беспокоились, переживет ли «Ардис» смерть одного из своих основателей; они не знали, что с того момента, как Карлу поставили диагноз, Эллендея уже взяла дела в свои руки. Не до конца понимали и то, что с самого начала Карл и Эллендея были равноправными партнерами. Все без исключения хотели передать со мной подарки. Что-то я смог уложить в рюкзак, но банки икры и кое-какие рукописи поехали дипломатической почтой — благодаря одному милейшему человеку из посольства, который сжалился надо мной, узнав о болезни Карла.

Весной 1984-го в Университете Мичигана проходил форум, посвященный русской литературе. Состав участников был звездный: Юз Алешковский, Михаил Барышников, Иосиф Бродский, Сергей Довлатов и Давид Мирецкий. Я приехать не смог — меня оставили с Арабеллой, но, судя по всему, главной звездой был Барышников: в этом я убедился после форума, дома у Профферов. Была устроена грандиозная вечеринка. Мы с Иосифом поехали встречать Барышникова в аэропорт Детройта; до этого я видел его только на сцене. В Анн-Арборе в то время оказалась Анна Киссельгофф — главный балетный критик The New York Times и подруга Профферов. Когда я приезжал в Нью-Йорк, она водила меня на выступления New York City Ballet. Интересно было смотреть, как она общается с Барышниковым.

Карл умер 24 сентября 1984 года. Это не было неожиданностью, но пережить его смерть все равно было очень тяжело. Впрочем, мы чувствовали и облегчение: он больше не страдал. Нам приходили письма и телеграммы со всего мира (электронной почты еще не было). Сергей Довлатов написал мне о будущем «Ардиса»: «Вы, наверное, догадываетесь, как много значили Профферы в моей жизни, и к этому я могу добавить только одно: мы все уверены, что Эллендея, вы и другие сотрудники „Ардиса“ — сумеете сохранить издательство, единственное на Западе серьёзное, масштабное и культурное учреждение, связанное с Россией. Наверное, это все потому, что „Ардис“ — единственное русское дело, которое создал американец».

Несмотря на болезнь Карла, никто в издательстве не останавливал работы над своими проектами. Главной новинкой «Ардиса» в 1984 году была книга Эллендеи: «Булгаков: жизнь и творчество». Она была издана в паре с иллюстрированной биографией Булгакова. Эллендея писала эту книгу долго — приходилось выкраивать для нее время между семейными делами и управлением «Ардисом». Когда книга наконец была набрана, мы все вычитывали корректуру целыми днями. Книга получила восторженные рецензии в The New York Times и других изданиях. Мой вклад в иллюстрированную биографию — последний снимок: могила Булгакова на Новодевичьем кладбище. Я сфотографировал ее весной 1981 года. Огромная плита черноморского гранита когда-то лежала на могиле Гоголя. Вдова Булгакова купила ее для могилы своего мужа. В то время на Новодевичье пускали только тех, кто приходил навестить могилы родных. Тетя Аркаши согласилась нас туда отвести.

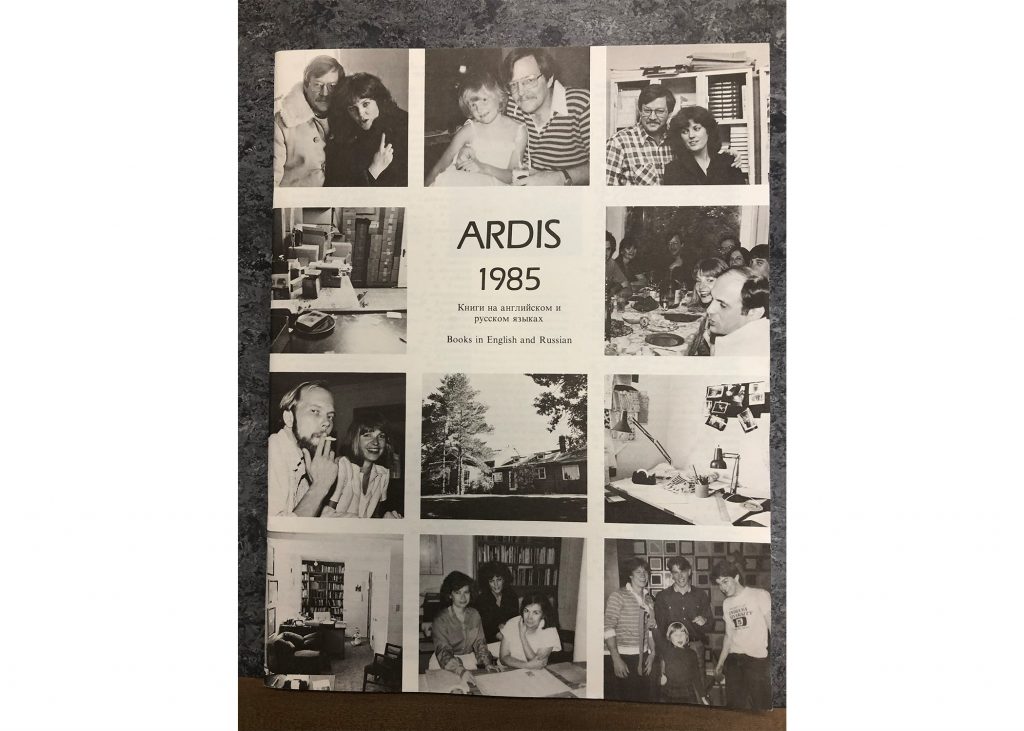

Каталог «Ардиса», 1985. Слева направо: Карл и Эллендея; Карл и Арабелла; Карл и Эллендея; фото за столом — Лен Чарла, Маруся Остафина, Саша Соколов, Кэти Чарла, Дэвид Леве, Карл Проффер, Женя Вигилянская, Билл Калвин; наборный стол «Ардиса»; Рональд Мейер и Маруся Остафина; дети Профферов — Крис, Эндрю, Ян и Арабелла; Мэри Энн Шпорлюк, Эллендея, Рашель Оксенкруг; офис Карла.

В том же году вышла книга Бахыта Кенжеева «Избранная лирика: 1970–1981». Я подружился с Бахытом и его женой Лаурой Бераха в Москве, когда писал диссертацию. Он дружил с Аркашей и решил заняться моим поэтическим образованием. В конце концов он оказался в Монреале, а я в Анн-Арборе. Затем он прислал в «Ардис» рукопись, и Карл ее принял. (У меня только спросили мое мнение о стихах.) Я набрал книгу Бахыта, мы с ним продолжали переписываться, несколько раз я навещал его в Монреале, а он один раз приехал в Анн-Арбор. Через пять лет после выхода сборника Бахыт написал цикл из двадцати «посланий», посвященных друзьям — среди них Саша Соколов, Тимур Кибиров и Юрий Милославский. Десятое послание посвящено мне:

Дошла ли, Рональд, до тебя моя

открытка из Флориды? Отчего же

не отвечаешь? Впрочем, понимаю —

ты устаёшь, издатель молодой.

То заполночь с прекрасной Эллендеей

стоишь в сыром подвале за машиной

печатною, то у наборной кассы

сгибаешься, безвестный просветитель…

<…>

И знаешь что? Не брал бы ты в дорогу

романов современных. Захирела

литература русская. Возьми

зачитанного Битова, Цветкова,

Жуковского. Наговоримся всласть

о прелестях словесности старинной.

«Послания» Кенжеева — в числе лучших его стихотворений, и я не единожды слышал, что посвящение мне — одно из самых удачных. Вообще о том, как «Ардис» представлен в русской литературе, можно написать отдельную статью. Еще один пример (где опять-таки появляемся мы с Эллендеей), — рассказ Анатолия Гладилина «Туман в Анн-Арборе»; Гладилин написал его после того, как побывал у нас. Меня там зовут Первым Помощником, а Эллендею — Хозяйкой. Главная моя задача, судя по тексту, — всюду сопровождать Эллендею. Не стоило большого труда отказаться от публикации его «воспоминаний».

В 1987 году, после десятилетнего перерыва, «Ардис» вновь принял участие в Московской международной книжной ярмарке. В разгаре были гласность и перестройка, все литературные журналы дрались за право опубликовать некогда запрещенные книги — но процесс этот был ступенчатым. Эмигрантов издавали в последнюю очередь, а ныне живущие авторы ждали дольше всех. Власти, разумеется, понятия не имели, что делать с Аксеновым, Набоковым и Войновичем. У нас конфисковали десятки книг, а нас с Эллендеей сотрудники КГБ отвели в особую комнатку и принялись обвинять Эллендею в том, что она опубликовала «Сандро» без договора. Эллендея спокойно ответила, что «Ардис» ничего не публикует без договора и что она не желает иметь дело с людьми Брежнева в эпоху Горбачева. После этого нас отпустили и вернули большую часть книг. Ярмарка получилась и веселой и утомительной.

Под управлением Эллендеи «Ардис» сохранял верность себе, но, конечно, и развивался. Мы продолжали публиковать «наших» авторов — причем не все, что они писали (например, не взяли пьесы Аксенова). Но Эллендея открывала и новых писателей — например, издала по-русски Сергея Юрьенена и Юрия Милославского, а в английском переводе — Льва Разгона и Валерию Нарбикову. Не говоря уж о проектах, которые открывали для «Ардиса» новые направления: это, к примеру, «Культура Два» Владимира Паперного — революционное исследование по архитектуре, и амбициозные планы издать в оригинале собрания сочинений Аксенова, Булгакова, Ходасевича и Набокова.

В 1989 году Эллендея получила стипендию Макартуров за свои писательские, переводческие и издательские заслуги.

Я в 1991-м переехал в Нью-Йорк, а лето перед этим провел в Нэшвилле и Лондоне. Эллендея продолжала платить мне зарплату, пока я не устроился в Колумбийский университет — где, к моему изумлению, работаю и сейчас, тридцать лет спустя. Тем летом и осенью я заканчивал перевод книги Анны Ахматовой «Мои полвека: избранная проза»; она вышла в следующем году. Я и раньше переводил книги для «Ардиса», но здесь впервые ощутил, что эта работа просто предназначена для меня — отчасти из-за моей дружбы с Эммой Герштейн, подругой Ахматовой и Мандельштама. С ней меня когда-то познакомила Инна Варламова. В Washington Post об этой книге написали как о «настоящем достижении». Версию в мягкой обложке выпустило потом Northwestern University Press, а впоследствии ее переиздало Overlook Press. Удивительно, что прошло тридцать лет, а книга все еще в продаже.

«Ардис»: 25 лет русской литературы

В январе 1996-го Эллендея приехала в Нью-Йорк. Мы с ней и Мэри Энн навестили Бродского, его жену Марию Соццани и маленькую дочку Анну у них дома в Бруклин-Хайтс. Это было всего за десять дней до смерти Иосифа от сердечного приступа. «Ардис» готовил к изданию его последний сборник на русском языке — «Пейзаж с наводнением». Эту книгу, как и все остальные, Иосиф не хотел отпускать: в издательство постоянно приходили от него факсы с новыми стихами и поправками. В следующий раз я увидел Эллендею на поминальной службе по Иосифу в Соборе Иоанна Богослова. Это было 8 марта 1996 года. Там Эллендея подарила мне только что вышедший «Пейзаж с наводнением».

В следующий раз мы встретились в мае 1996-го в Москве, чтобы отметить 25-летие «Ардиса». Праздник прошел в Библиотеке иностранной литературы: в знаменитом Овальном зале устроили выставку и торжественный прием. Это было очень трогательное празднование — и для писателей, и для слушателей; вспомнили и тех, кого уже не было в живых. Эллендею пригласили выступить на вечере памяти Бродского в ЦДЛ — это, скорее всего, было 24 мая, в день рождения поэта, который он всегда отмечал с размахом. Выступление Эллендеи отличалось от прочих: она говорила о том, как Иосиф любил жизнь и риск (например, продолжал пить и курить после трех тройных шунтирований). Она не хотела, чтобы Иосифа превращали в бронзовый монумент. Если вы читали ее книгу «Бродский среди нас», то можете представить себе направление ее мыслей.

26 мая Фонд Альфреда Тёпфера вручал ежегодную Пушкинскую премию Саше Соколову. Мы были приглашены. Профферы буквально сделали Саше карьеру, отправив сигнальный экземпляр «Школы для дураков» Владимиру Набокову, который ответил знаменитой формулой: «Обаятельная, трагическая и трогательнейшая книга». Эта фраза была тем ценнее, что Набоков никогда не писал ни для кого рекламных отзывов.

Назавтра был день рождения Андрея Битова — заодно мы отметили выход четырехтомного собрания его сочинений. «Пушкинский дом» долго не мог выйти в России. Когда в 1989 году это все же произошло, он надписал мне экземпляр советского издания:

Дорогому Рону—

«Путь далекий до Типерери!»

1964–1989

Приехали!

Советский «Пуш дом»

Андрей

За этой бодрой дарственной надписью скрыта трагедия: Андрея глубоко ранила советская система, ранило то, что публикации «Пушкинского дома» на родине пришлось ждать почти тридцать лет. В 1987-м, впервые приехав в Америку, Битов появился на конференции в Вашингтоне: здесь были его старые друзья, в том числе Аксенов, Алешковский и Бродский. Я прилетел в Вашингтон, чтобы встретиться с ним и передать ему чек на авторские отчисления. День был длинный, было много выпито. Когда я провожал его до гостиничного номера, он жаловался, что все пришло к нему слишком поздно. Андрея искалечила судьба. Я передал ему чек от «Ардиса», он смял его, бросил в угол и попросил меня уйти. Мы никогда не вспоминали этот вечер, но должен сказать, что чек он все же обналичил. Тем летом, когда я встретился в «Ардисе» с Беллой Ахмадулиной, она буквально бросилась к моим ногам с просьбой «простить Андрюшу». Они близко дружили — а меня она почти не знала. Но после этого мы с Беллой тоже стали друзьями. В последний раз я видел их на концерте, которым завершалась конференция по случаю 70-летия Андрея. Это было в Петербурге, осенью 2007 года.

От этого мира мало что осталось. Но у меня сохранились книги «Ардиса», немного фотографий, сколько-то писем и очень много воспоминаний.

Авторизованный перевод с английского Льва Оборина